Patate, cartoufle et pomme de terre : Parmentier récompensé

Un mystérieux champ de patates

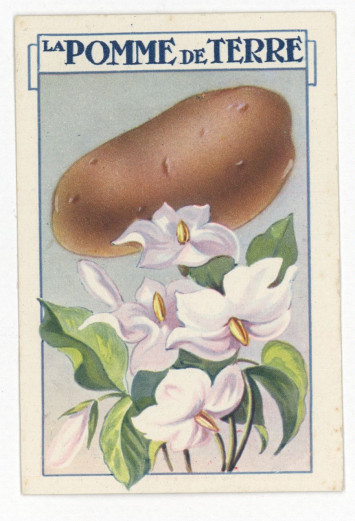

Un tubercule d'avenir

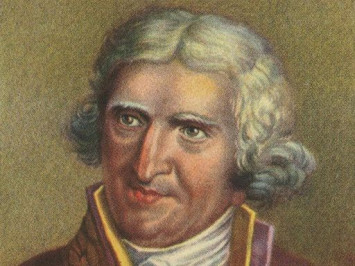

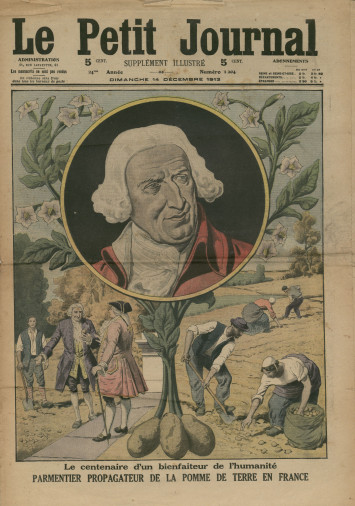

Parmentier

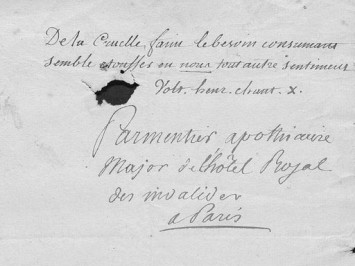

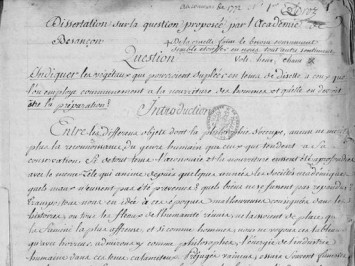

Concours de Besançon, 1772

Concours de Besançon, 1772

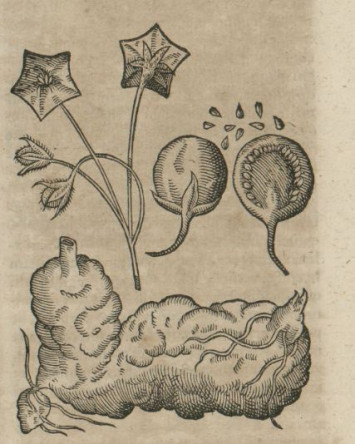

Solanum tuberosum, 1748

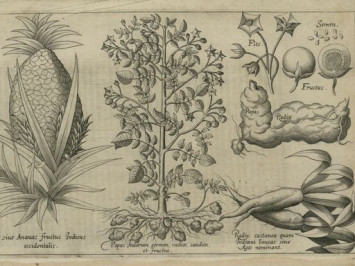

« Papas Indorum », 1621

Livre de Bauhin, Bâle, 1596 (publié en 1671)

Théâtre d’agriculture, 1600

Patate douce, dans Merian, 1705

1913, centenaire de la mort de Parmentier