Un Livre d’heures de Besançon (1470)

Ms.Z.705

Prime : Le Christ devant Pilate

Baiser de Judas (Ms Z 705)

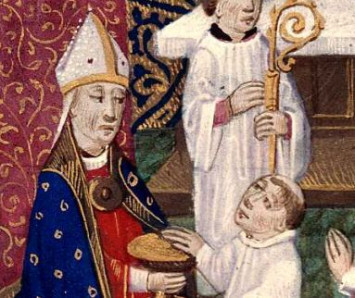

Entrer dans les ordres (Ms 157)

Annonciation à la Vierge

Pieta

Visitation : le Saint Esprit

Office des morts

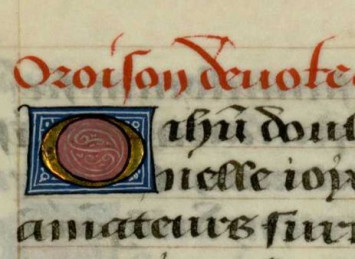

Oraison dévote

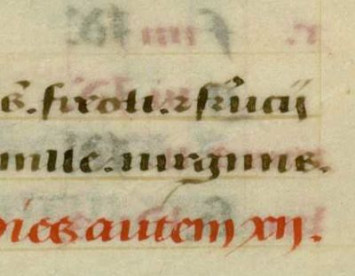

S. Fereole et Ferrucii

![An[tienne] : Assumpta...](/images/a931cb61-047c-40f8-9576-f95ed1e55364_2_column.jpg)

An[tienne] : Assumpta...

Pulchra es... (Tu es belle...)

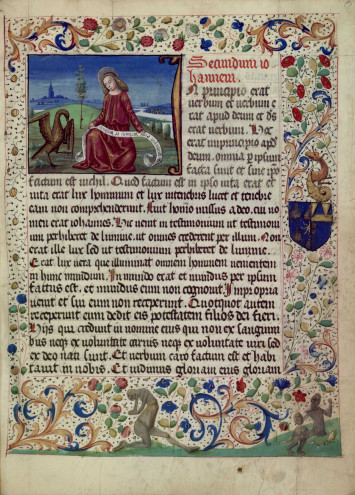

Ms Z 607