« A la loupe » (2018)

1848. "On sera heureux maintenant !"

Exposition présentée par la bibliothèque d’étude et de conservation du 15 septembre au 27 octobre 2018 (prolongation jusqu'au 8 décembre les samedis uniquement).

L’année 1848 est riche en événements politiques : Révolution de février qui renverse la monarchie de Juillet, proclamation de la IIe République, élection des représentants du peuple en avril, émeutes ouvrières en juin, élection du premier président de la République en décembre… Ces divers moments, tout comme les espoirs qu’ils suscitent et les mesures prises par le gouvernement, sont évoqués dans cette exposition, à la fois dans leur dimension nationale et au niveau local.

Le contexte

Louis-Philippe est au pouvoir au début de l’année 1848 : le gouvernement a durci la censure, à la fois envers la presse et envers les intellectuels. Les mauvaises récoltes des années 1846-1847 ont accru la misère du monde rural, tandis qu’une crise des industries textile et minière touche le milieu ouvrier. Les tensions s’intensifient dans tout le pays. En parallèle, l'alphabétisation progresse, notamment dans les villes, et la lecture de la presse se répand.

La Révolution de février

L’interdiction par le gouvernement d’un banquet à caractère politique entraîne des manifestations les 22 et 23 février ; la Garde nationale refuse de réprimer les insurgés et se range de leur côté. Le 24 février, Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, âgé de 9 ans. Mais la population envahit l’Assemblée et réclame la République. Sous l’influence du poète Alphonse de Lamartine, la République est proclamée et un gouvernement provisoire créé, constitué de libéraux et de démocrates.

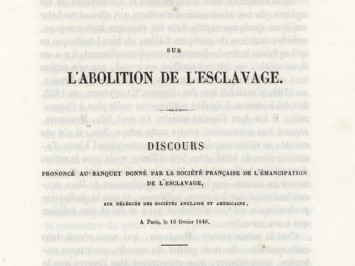

Les premières mesures de la Deuxième République

Le gouvernement provisoire prend immédiatement des mesures symboliques : suffrage universel masculin, abolition de l’esclavage, abolition de la peine de mort en matière politique. Sur le plan économique, des ateliers nationaux sont mis en place afin d’embaucher les ouvriers au chômage.

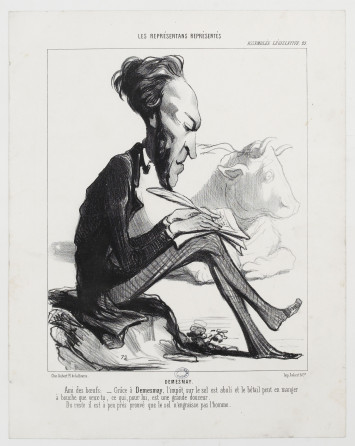

Les élections des représentants du peuple en avril

Le gouvernement provisoire remplace les préfets par des commissaires de la République acquis au nouveau régime. Ils sont chargés de mettre en place la nouvelle administration et d’organiser en avril les élections de représentants des départements à l’Assemblée. Les républicains modérés remportent l’élection. Dans le Doubs, 7 représentants sont élus, majoritairement des « républicains du lendemain », c’est-à-dire des hommes qui siégeaient déjà sous la monarchie de Juillet et se convertissent au nouveau régime.

Les journées de Juin et leurs suites politiques

En juin le gouvernement veut dissoudre les ateliers nationaux, trop coûteux. A Paris, les ouvriers menacés de chômage se révoltent, des barricades sont élevées dans la capitale du 23 au 26 juin. Les pleins pouvoirs sont accordés au ministre de la Guerre, le général Cavaignac, qui réprime l’émeute dans le sang. Les hommes du gouvernement provisoire sont évincés, Cavaignac reste au pouvoir jusqu’aux élections présidentielles.

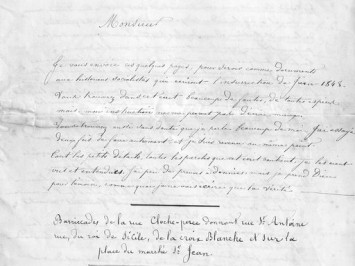

Besançon et les journées de Juin

Les émeutes ont lieu à Paris et la province reste calme, mais beaucoup de villes envoient des volontaires pour aider à rétablir l’ordre. 1 000 hommes de la Garde nationale de Besançon convergent vers la capitale mais arrivent trop tard ; ils y restent quelques semaines, le temps de s’assurer que la situation est stabilisée. A leur retour à Besançon la municipalité organise une grande fête pour ces gardes nationaux reçus comme des héros.

L'ascension de Louis-Napoléon Bonaparte

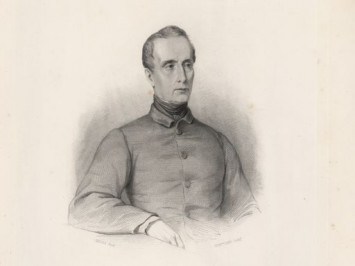

![[Honoré Daumier?]. Un pavois pour le prince Louis](/images/95efa109-8eaf-4c73-8f46-029166b9ed39_2_column.jpg)

Neveu de Napoléon Bonaparte, le prince Louis-Napoléon Bonaparte a tenté deux coups d’état sous la monarchie de Juillet. Exilé, il voit dans l’avènement de la République une occasion de revenir en France : il est élu représentant du peuple aux élections complémentaires de septembre 1848. Il se présente ensuite aux élections présidentielles de décembre et obtient des soutiens de divers partis : le parti de l’ordre voit en lui un candidat crédible, tandis que les modérés le préfèrent à Cavaignac auquel les massacres de juin ont fait du tort. Quant au peuple, il vote massivement pour ce nom illustre. Bonaparte est élu très largement premier président de la République.

Les idées

L’année 1848 apporte son lot d’espérances et d’illusions. C’est l’époque des théories utopiques et socialistes, de l’idée que la misère peut être éradiquée : abolition de la propriété, droit au travail garanti par l’Etat, association, voire mutuellisation… Toutes ces questions sont débattues, avec effervescence. Pierre-Joseph Proudhon, Victor Considérant, Pierre Leroux, Etienne Cabet… tous ces penseurs s’engagent, croisent le fer pour défendre leurs convictions sociales.

Les écrivains s'engagent

Rarement les écrivains se sont autant engagés en politique : Alphonse de Lamartine a défendu la Révolution de février et dirigé le gouvernement provisoire ; Victor Hugo comme Victor Considérant ont été représentants du peuple ; Alexandre Dumas et Eugène Sue se sont présentés en vain, mais Eugène Sue persévère et devient représentant du peuple l’année suivante. George Sand et Marie d’Agoult, si elles n’entrent pas en politique, fréquentent les hommes de pouvoir, défendent leurs idées, écrivent des articles engagés pour participer au grand débat d’idées qui se fait jour, favorisé par la liberté de la presse et de réunion.

Gustave Flaubert, lui, écrit L’Education sentimentale, roman dans lequel il rend compte avec ironie à la fois des illusions et idéaux de cette période, et des peurs engendrées dans les milieux conservateurs par ces nouvelles idées subversives. La réplique d’un des personnages, Dussardier, évoque cet élan d’espoir qui a traversé la population : « La République est proclamée ! on sera heureux maintenant ! […] Toute la terre est libre ! »

Pour en savoir plus, téléchargez le catalogue de l'exposition :

Retour vers la page « A la loupe »

Retour vers la page d'accueil de Mémoire vive