Être orfèvre à Besançon

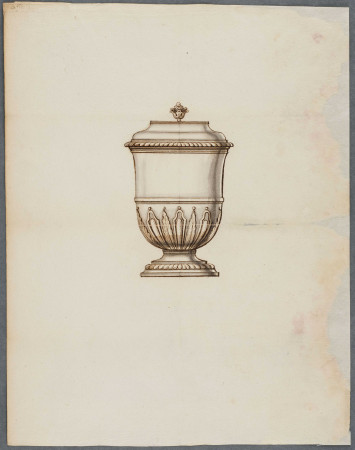

Pierre-François Grandguillaume (v. 1697-1771 ; reçu en 1728), Un moutardier, chef d’œuvre d’accès à la maîtrise, 1728, crayon sur papier, 28,6 x 22,4 cm. Besançon, archives départementales du Doubs, 16B45/11. Bibl. : Brault-Lerch, 1976, p. 265 © Besançon, ADD

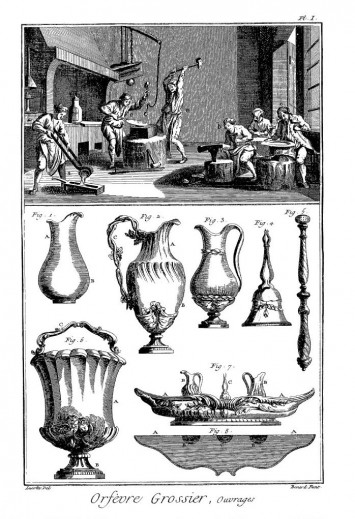

Atelier d’orfèvre d’après l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Diderot et d’Alembert, 1751-1780, vol. VIII, pl. Ière, Source : gallica.bnf.fr

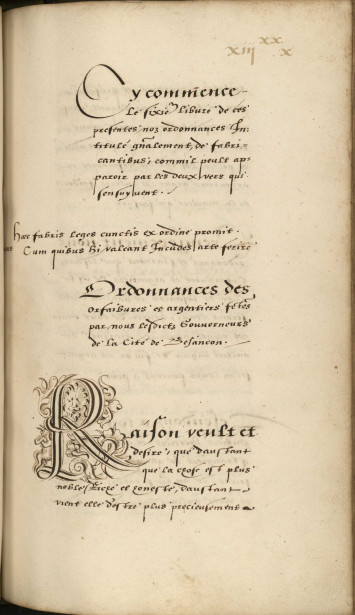

Recueil des édits et déclarations du Roy, arrests et règlemens du Parlement de Besançon. Tome 3, publiés & enregistrés depuis l'année mil six cens soixante & quatorze, Bibliothèque de la Cour de cassation, 2015-135509, Source : gallica.bnf.fr

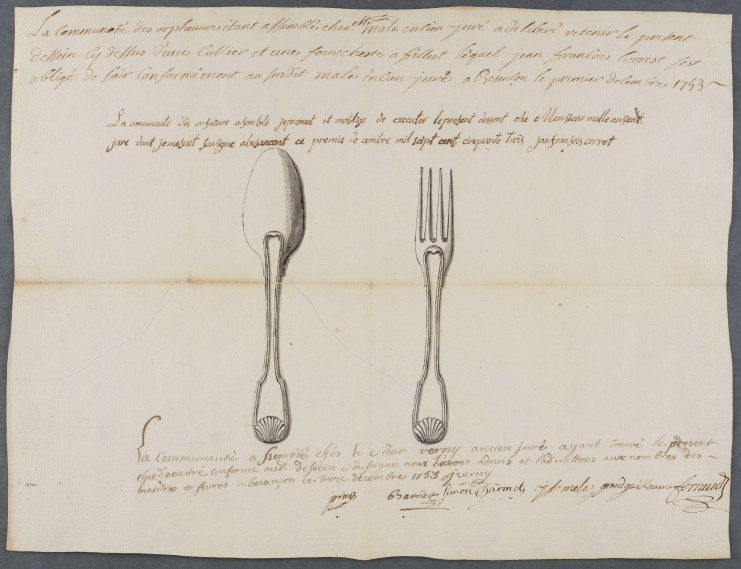

Jean-François Corret (1722-? ; reçu en 1753), Une cuillère et une fourchette à filet et à coquille, chef d’œuvre d’accès à la maîtrise, 1753, crayon sur papier, 39 x 51,4, Besançon, Archives Départementales du Doubs, 16B45/9, Bibl. : Brault-Lerch, 1976, p. 235, © Besançon, ADD

Claude-Louis Barrière (1720-1770 ; reçu en 1745), Chocolatière, 1756, Argent uni, bois, 25 x 11,8 cm, trois poinçons, sous la panse : Monnaie de Besançon, lettre G sous une fleur de lys, 1756 ; M.O. : armes de Besançon encadrée des lettres CLB sous une fleur de lys ; armes de Claude François Baulard de Rigny. Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, inv. OAP 899 © Besançon, MBAA / Pierre Guenat

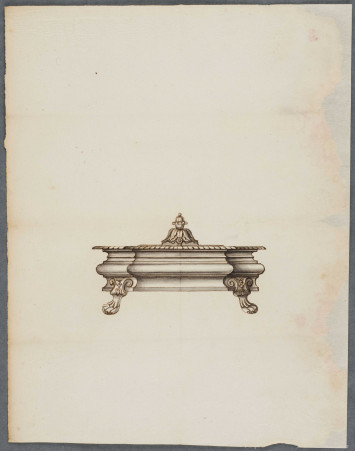

Elements d'Orfevrerie Divisés en deux Parties de Cinquante Feuilles Chacune Composéz par Pierre Germain Marchand Orfevre Joaillier A Paris, 1748, Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet, Cote : NUM 4 RES 62

Etienne-François Renard (XVIIIe siècle ; reçu vers 1754), Moutardier, 1775-1776, argent uni, verre, 9,5 x 9,5 cm, trois poinçons sur la base circulaire : Monnaie de Besançon ; jurande, lettre-date L fleur de lys ; M.O. : EFR encadrant les armes de Dole (lion issant d’un soleil) et fleur de lys © Besançon, MBAA / Pierre Guenat. Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, inv. OAP 943