Le passé des Passages, 2 000 ans d’un quartier commerçant

Fig. 1 : Canif pliant à manche sculpté d’un gladiateur (hoplomaque) ; Ivoire, fer et argent ; IIIe siècle, Ht : 8,5 cm ; Inv. 2019.1.5 Cliché : J.L. Bellurget, Inrap.

Fig. 2 : fragment de sculpture féminine (calotte crânienne), Ière moitié du Ier siècle. ; Marbre blanc, Inv. 2019.1.1.33. Cliché : J.L. Bellurget, Inrap.

Fig. 3 Aryballe ; IIIe siècle, verre soufflé, Ht : 10 cm, Inv. 2019.1.7.21.

Fig. 4 : Un ensemble de céramiques tunisiennes, IIIe siècle ; céramique, Inv. 2019.1.3.61 à 2019.1.3.65 et 2019.1.3.67 à 2019.1.3.69. Cliché : J.L. Bellurget, Inrap.

Agrafe à double crochet, VIe - VIIe siècle, alliage cuivreux, Inv. 2019.1.4.39.

Fig. 6 : Étui à besicles, XVe début XVIe siècle, laiton (?), Ht : 7.5cm ; Inv. 2019.1.4.31.

Fig. 7 : flacon en forme de tonnelet, première moitié du XVIIIe siècle ; verre, L : 6 cm l : 305 cm, Inv. 2019.1.7.20, Cliché J.L. Bellurget, Inrap.

Fig. 8 Cachet de bouteille à décor de limaçon, XVIIIe siècle, dima. 305cm ; verre ; Inv. 3.1019 (inventaire d’étude) Cliché J.L. Bellurget, Inrap.

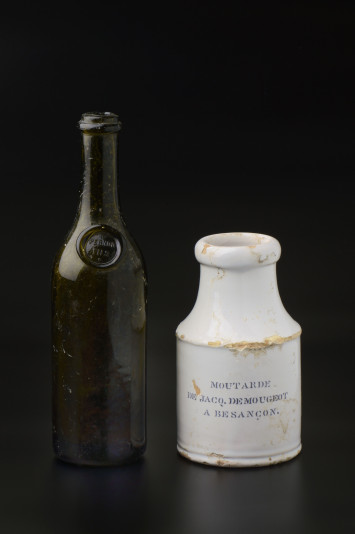

Fig. 9 : Bouteille estampillée Pernod, XXe siècle, verre, L : 27 cm, Inv. 2019.1.7.1 Cliché J.L. Bellurget, Inrap.

Fig. 10: Monnaie de Cent francs, 1956, cupronickel, dima : 2cm ; Inv. 2019.1.4.1 Cliché J.L. Bellurget, Inrap.