Billets de nécessité : la considérable collection de Charles Clerc

1949.6.7502 - 1 franc, Chambre de commerce de Tours, 1er mai 1915

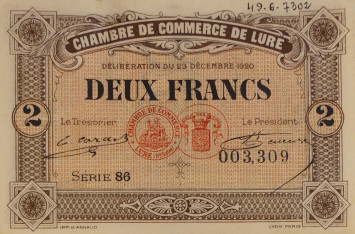

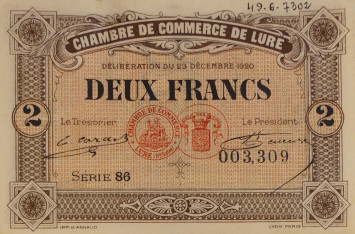

1949.6.7302 - 2 francs, Chambre de commerce de Lure, 23 décembre 1920

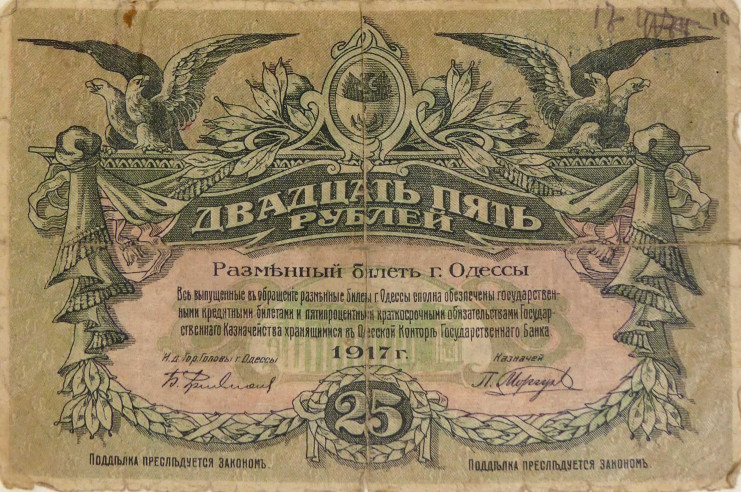

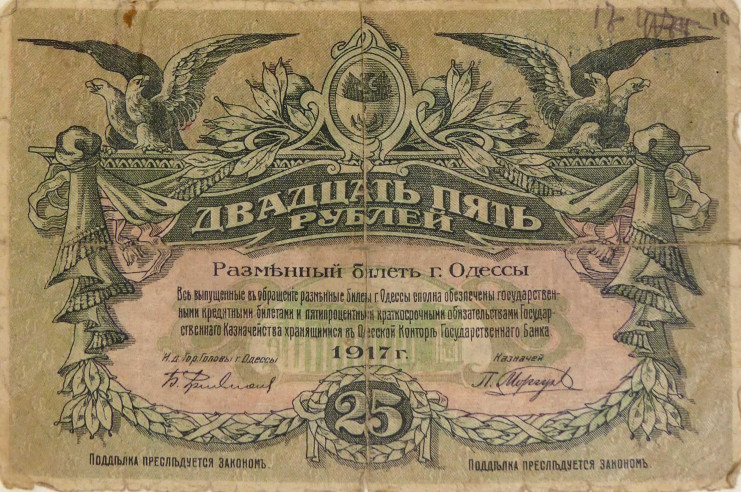

1949.6.7636 - 25 roubles, ville d'Odessa, Empire russe, 1917

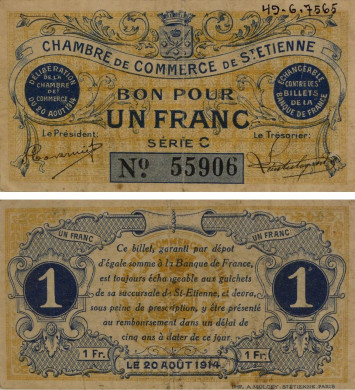

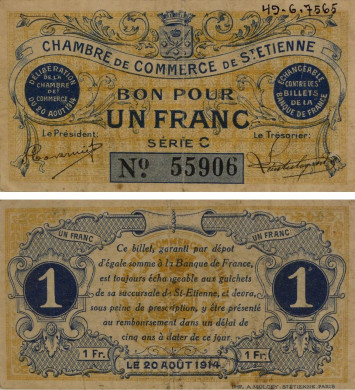

1949.6.7565 - 1 franc, Chambre de commerce de Saint-Etienne, 20 août 1914

1949.6.7564 - 50 centimes, Chambre de commerce de Belfort, 21 décembre 1918

Billets de différentes Chambres de commerce de France, 1916-1920

1949.6.7926 - Kassenschein de 5 mark, Berlin, 5 août 1914

1949.6.7781 - 75 pfennig, ville de Lippspringe, 28 mai 1921

1949.6.7736 - 25 pfennig, commune d'Hitterhude, 1921

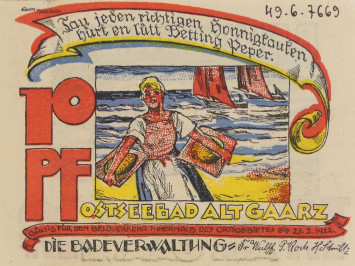

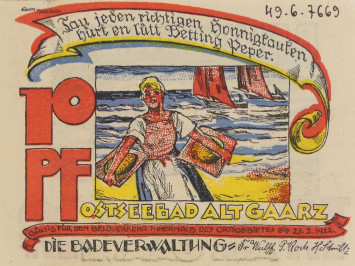

1949.6.7669 - 10 pfennig, commune d'Alt Gaarz, 28 février 1922

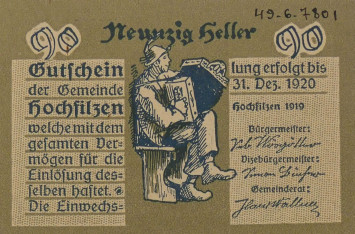

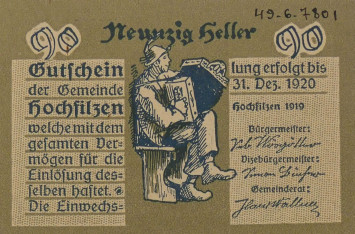

1949.6.7801 - 90 pfennig, commune de Hochfilzen, 31 décembre 1920

1949.6.7855 - 40 heller, commune d'Admont, novembre 1920

1949.6.7892 - 10 heller, différentes communes d'Autriche, 1920