La Commission Archéologique de Besançon

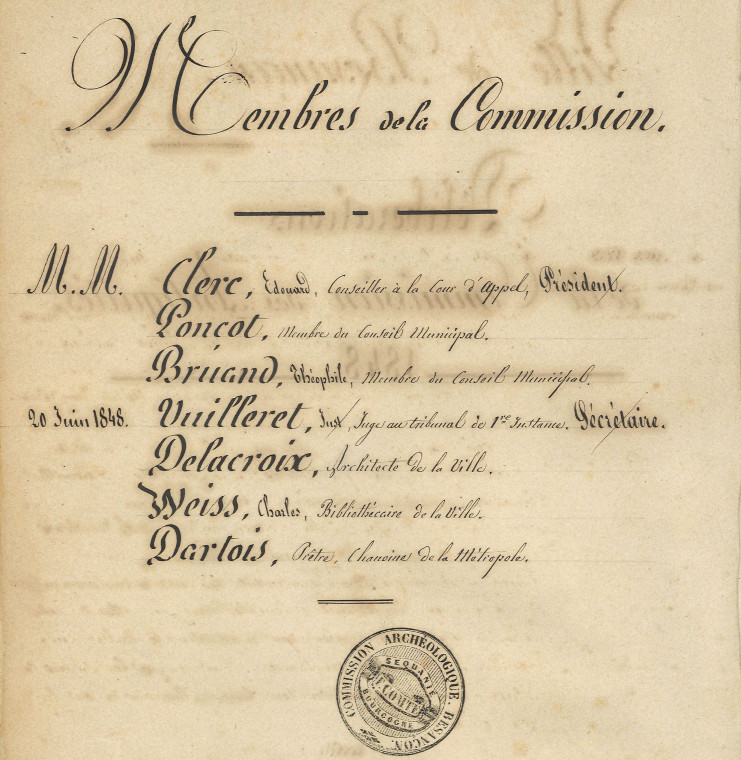

Première page du Registre des Délibérations de la Commission Archéologique - 1848

Commission Archéologique. Besançon. – Séquanie – F.Comté – Bourgogne

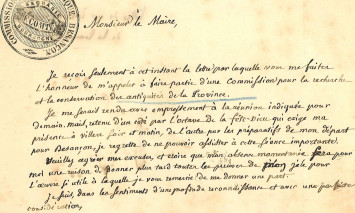

Lettre de l’abbé Dartois en réponse à sa nomination comme membre permanent de la Commission - 1848

Lettre de Lafosse, garde d’artillerie et responsable des fouilles et constructions à l’Arsenal, en réponse à sa nomination comme membre associé - 1848

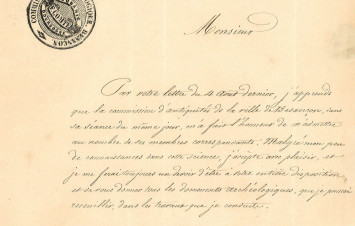

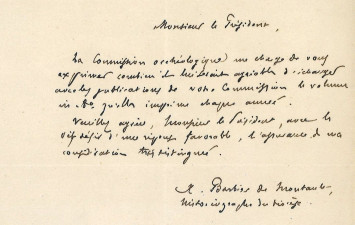

Lettre de Barbier de Montault, historiographe et archéologue, il envoie une proposition d’échange des travaux en tant que membre de la Commission Archéologique de Maine et Loire - 1859

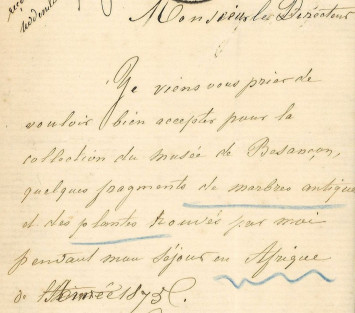

Lettre de la Comtesse de Turenne par laquelle elle fait don au musée de fragments de marbre antique qu’elle a découverts en Afrique - 1875

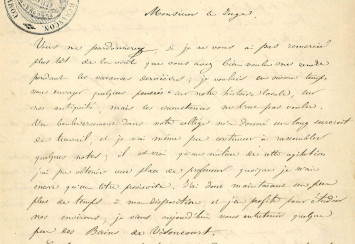

Lettre de Fallon faisant un rapport détaillé et scientifique sur des observations faites lors de fouilles effectuées à Visoncourt - 1852

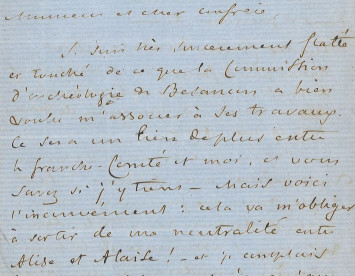

Lettre du comte de Montalembert en réponse à sa nomination comme membre associé de la Commission où il mentionne son attachement à la Franche-Comté et son patrimoine archéologique - 1858

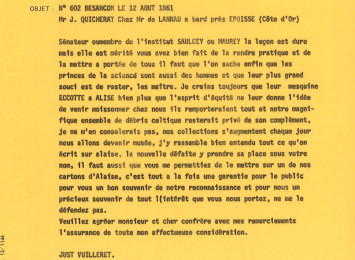

Copie d’une lettre de Vuilleret à Jules Quicherat, membre associé de la Commission - 1861

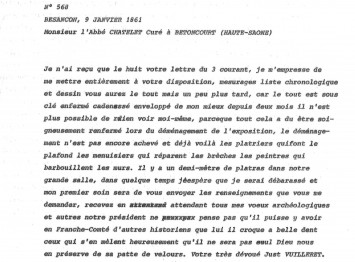

Copie d’une lettre de Vuilleret à l’abbé Châtelet, membre associé, dans laquelle il fait allusion à un conflit l’opposant à Clerc - 1861

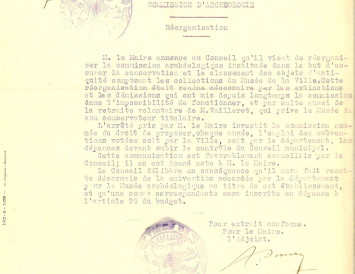

Extrait des délibérations du Conseil Municipal qui rend compte de l’arrêté du Maire nommant une nouvelle Commission - 1879