De David à Courbet. Chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon

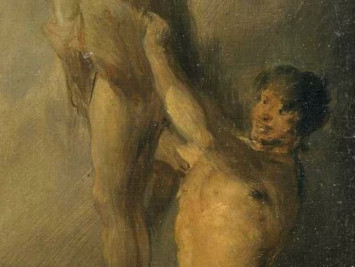

Goya, Scène de cannibalisme

Goya, Scène de cannibalisme

Goya (Suiveur de), La chemise sanglante de Joseph

Goya (suiveur de), La dispute (ou Joseph descendu dans la citerne)

Goya (suiveur de), Femmes lisant avec un enfant (ou Dans la maison de Rachel)

Goya (suiveur de), La victime (ou Rachel pleurant et les frères de Joseph)

Joseph Benoît Suvée , Cornélie, mère des Gracques

Antoine-Jean Gros, Baron Gros, Une baigneuse

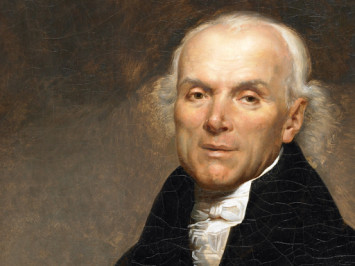

Jacques-Louis David, Portrait de l'abbé Henri Grégoire (1750-1831)

Jean Bernard Duvivier, Scène de Déluge

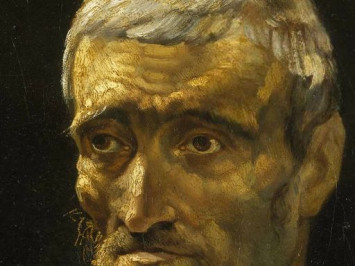

Théodore Géricault, Portrait d'un naufragé ou le Père

Théodore Géricault, Portrait d'homme en oriental, dit portrait de Mustapha

Théodore Géricault, Nature morte : trois pièces de gibier

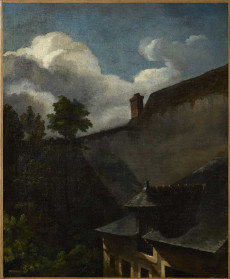

Théodore Géricault, Étude de toit éclairé par le soleil

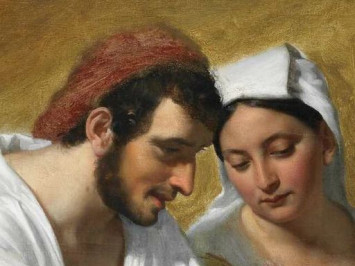

Théodore Chassériau, Femme suppliante

Jean François Gigoux, La Mort de Cléopâtre

Cornu, Le premier pas de l'enfant

Paul Delaroche, Jeune fille dans une vasque

François Marius Granet, Intérieur de boulangerie

Etienne Bouhot, Vue intérieure de cour d'immeuble à Paris, dite la Balayeuse

François Gerard, Scène de massacre

Lancrenon, Tobie rendant la vue à son père

Antoinette Cécile Hortense Haudebourt-Lescot, Portrait de l'architecte Pierre Adrien Pâris

Jean Achille Bénouville, Adam et Eve chassés du Paradis terrestre