La violence au Moyen Age

France-Angleterre 1383

La Guerre de Cent Ans

La Grande Jacquerie

Défaite des Jacques

Révolution à Paris

Mort d’Etienne Marcel

Le roi justicier

Nabuchodonosor

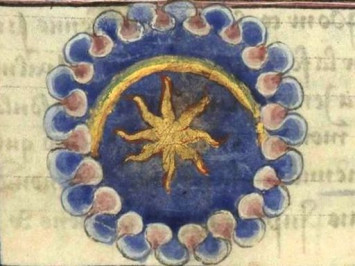

L’arc en ciel

Le loup et l’agneau

On pave les rues de Paris

Les rois maudits

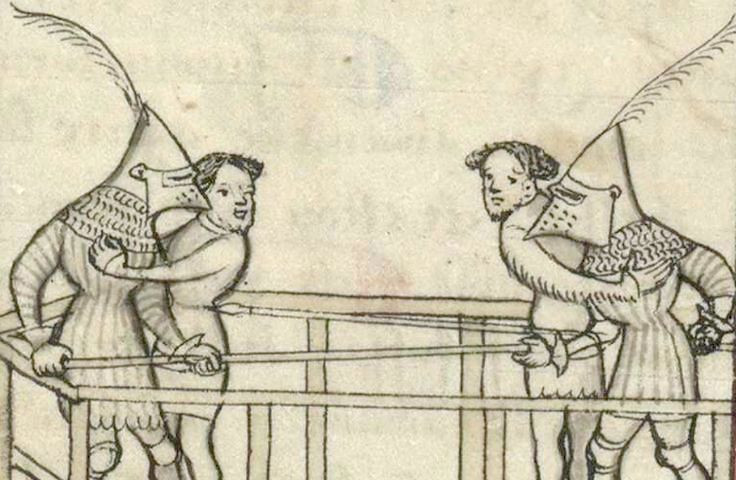

En celui temps, deux chevaliers au mois de mai…

Arbre généalogique des rois de France

Carolingiens et Capétiens

La mode en 1315