Justice et criminalité à Besançon aux XVIIe et XVIIIe siècles

Ms 677

BB80 : délibération du 24 novembre 1650, accord passé entre Anne Sautte, suspectée d’inceste, et les gouverneurs pour abandonner les poursuites à son encontre au vu de la difficulté de l’enquête

FF51 : procès-verbal de visite et rapport des médecins de l’état de Jean-Baptiste Lognot, victime d’un coup de couteau « au-dessous de l’épaule droite » donné par sa fille Catherine

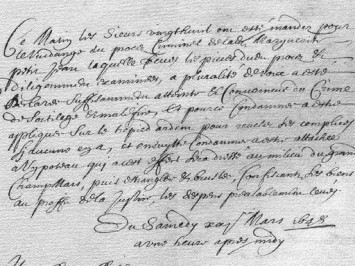

BB79 : délibération du 22 mars 1648, mention d’utilisation du trépied ardent (un tabouret en métal chauffé à blanc) pour faire avouer Marguerite Petitjean, suspectée de sorcellerie.

BB61 : délibération du 18 mai 1632, mention d’utilisation de la question préalable sur Louis Mancedieu, reconnu coupable de meurtre, pour connaître le nom de ses complices éventuels

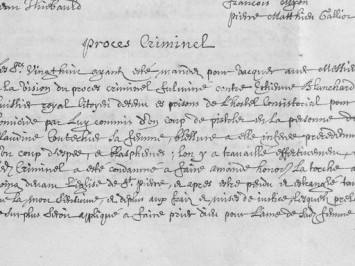

BB93 : délibération du 13 avril 1669, condamnation d’Etienne Blanchard à faire amende honorable puis à être exécuté par pendaison pour le meurtre de sa femme

BB78 : délibération du 23 novembre 1644, condamnation de Nicole Corne à la décapitation pour avoir forgé de la fausse monnaie

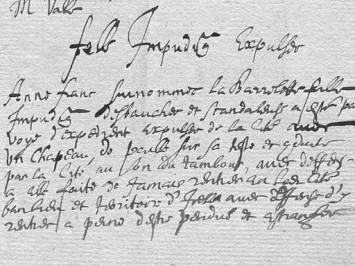

BB61 : délibération du 19 avril 1632, condamnation d’Anne Franc au bannissement pour conduite « impudique, débauchée et scandaleuse » et au port d’un chapeau de paille

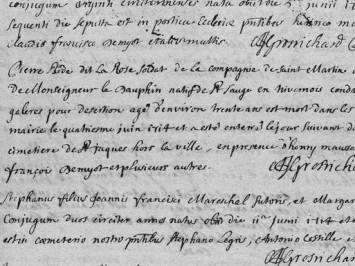

GG66 : acte de décès du 14 juin 1714 d’un soldat condamné aux galères pour désertion

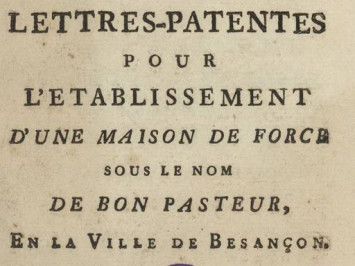

GG436 : lettres patentes et règlement de la maison de force du Bon Pasteur, pour la réclusion des filles et femmes débauchées (1747)

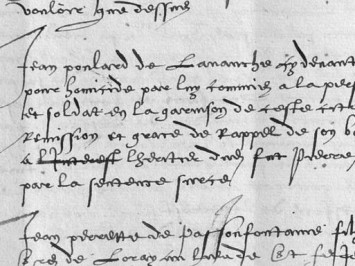

BB48 : délibération du 23 juillet 1608, demandes de grâce

BB93 : délibération du 22 septembre 1670, condamnation d’un protestant, Théodore du Fourg, au bannissement et destruction de l’ouvrage utilisé pour promouvoir le calvinisme dans la ville

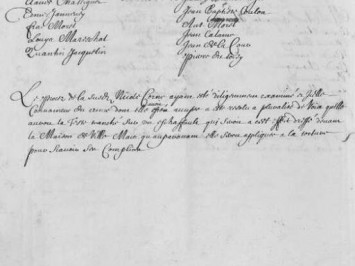

BB85 : délibération du 7 juin 1659, condamnation de Claudine Mugnier pour sorcellerie à faire amende honorable (au cours de laquelle seront exhibés les balais ayant servi pour réaliser ses sortilèges) avant d’être étranglée et son corps incinéré

BB74 : délibération du 23 décembre 1637, condamnation d’Anne Huot à la pendaison pour avoir volé dans une église

BB93 : délibération du 28 mars 1669, remplacement du bourreau Denys Pointier, trop âgé, par Pierre Bailly