Grottes et cavernes : un patrimoine naturel et culturel universel (1)

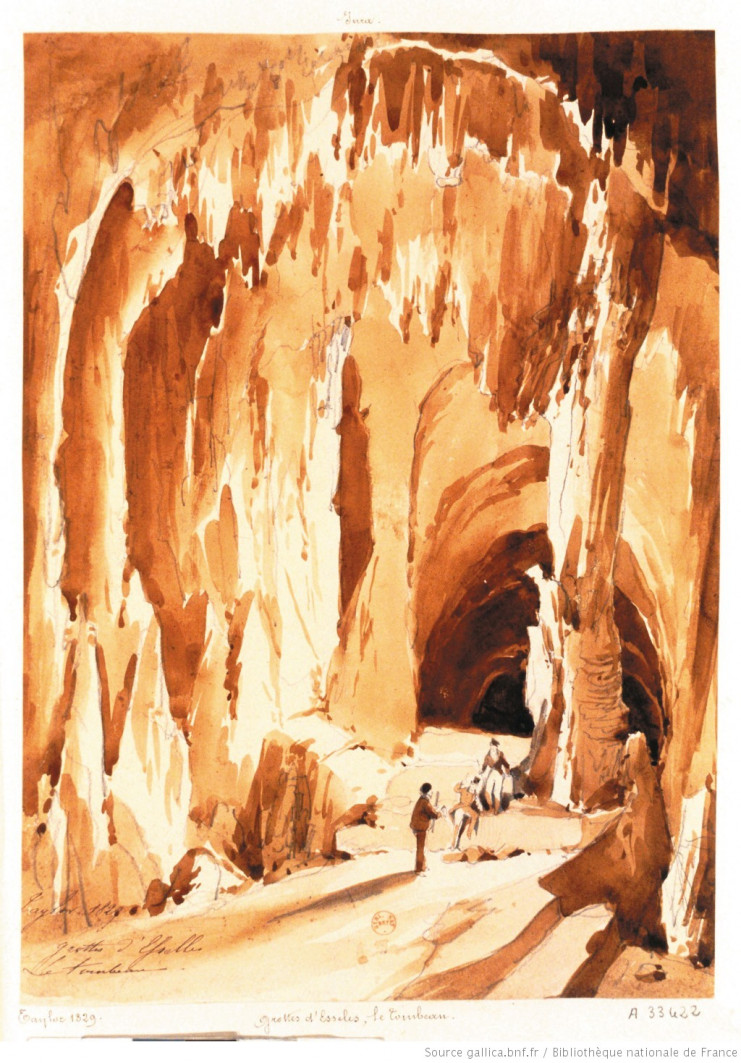

Grottes d'Osselle. Le tombeau (dessin, 1829)

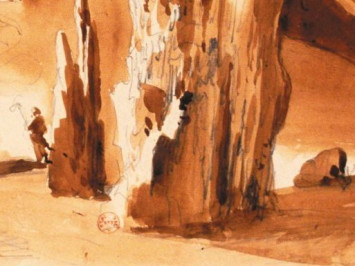

Grottes d'Osselle. La chaire à prêcher, 1829

Vue des grottes d'Osselle, à quatre lieues de Besançon, ca. 1780

Gustave Courbet. Le Gour de Conche, 1864

Entrée de la glacière de Chaux-les-Passavant

Besançon. Grotte de Rivotte, 1963

Besançon. Entrée des grottes de Saint Léonard, ca. 1914-1918

Reugney. Grotte de la Baume du Mont, 1961