Les journées du patrimoine 2020 : « Patrimoine et éducation »

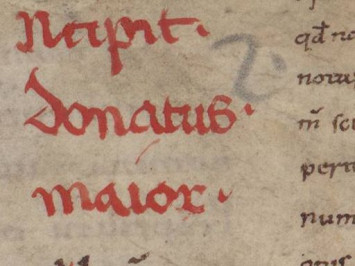

Cote : Ms 510

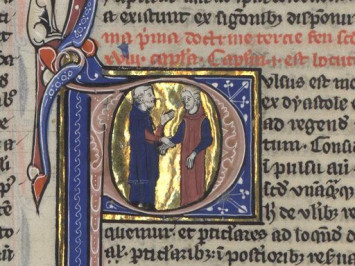

Cote : Ms 457

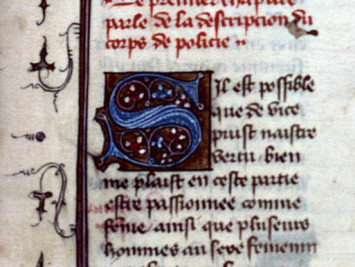

Cote : Ms 434

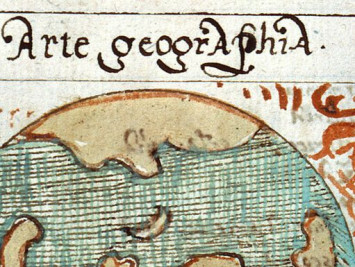

Cote : Ms 423

Cote : Ms 656

Cote : Ms Z 635

Cote : Ms 2850, f. 81-155