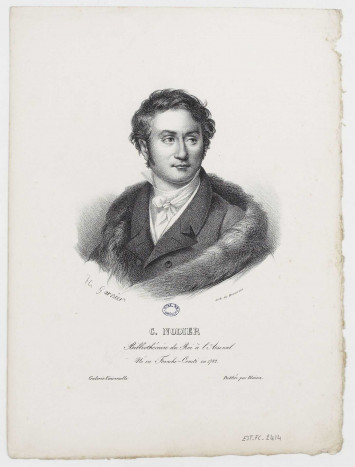

L’hiver d’un magicien, le printemps d’un écrivain : Charles Nodier entre rêve et réalité

"L’HIVER DU MAGICIEN" : UN ROMAN D’INITIATION

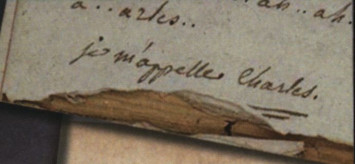

RÊVONS : POUR ÉVOQUER L’HIVER DU MAGICIEN, QUI DE MIEUX PLACÉ QUE SON HÉROS ?

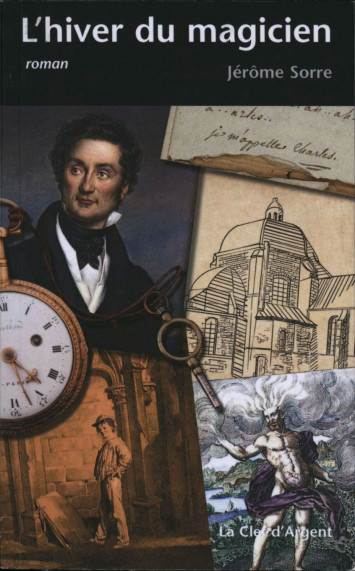

Couverture : illustration par Léo Gontier

Élément d'illustration de couverture

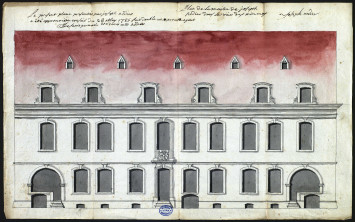

L'hiver du magicien : achevé d'imprimer, que Charles Nodier nommerait colophon

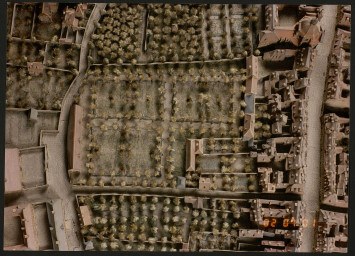

Tombeau de Charles Nodier ; on distingue l'impact des balles échangées le 27 mai 1871 lors des combats entre Versaillais et Fédérés (Source : Wikipédia)