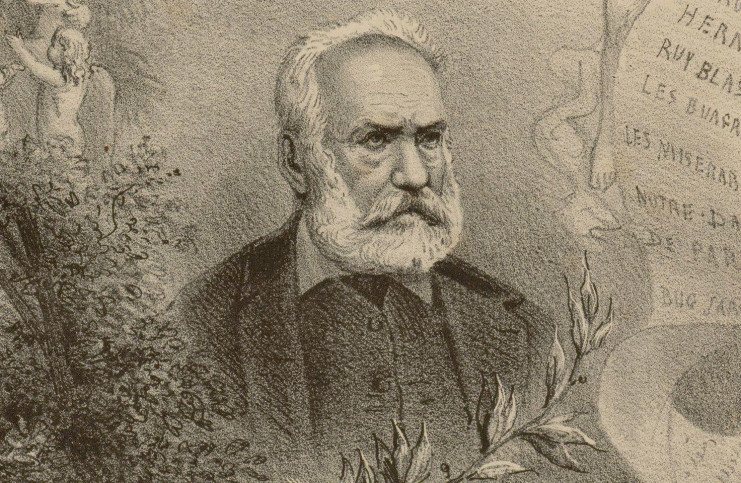

Autour de Victor Hugo : partitions tirées de ses poèmes

Le réveil ; musique de Mlle Lia Duport BR.B.28.12

Gastibelza : le fou de Tolède : chanson d'Espagne ; musique de Hipp. Monpou. BR.242.6

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ! ; musique de Gustave Goublier. BR.242.20

Les plaintes d'une fleur ; mise en musique par P. Sain D'Arod. BR.B.28.7

La légende de la nonne ; musique de M. Lassimore. BR.242.30

Les misérables, chanson de Fantine ; musique de Joseph Van der Plassche. BR.B.28.11

Adieux de l'hôtesse arabe : mélodie, à Madame Carvalho ; musique de Georges Bizet. BR.B.28.49

Crucifix : chant religieux à deux voix ; musique de J. Faure. BR.242.24

C'est l'amour ; musique de J. Massenet. BR.B.28.38