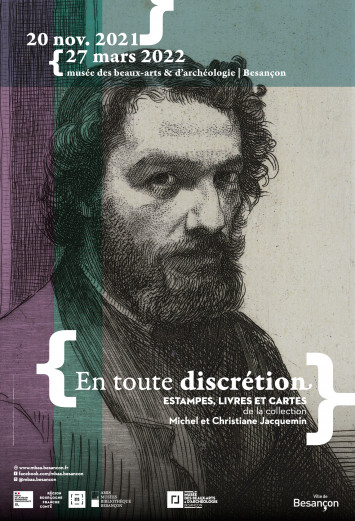

Estampes, livres et cartes de la collection Michel et Christiane Jacquemin

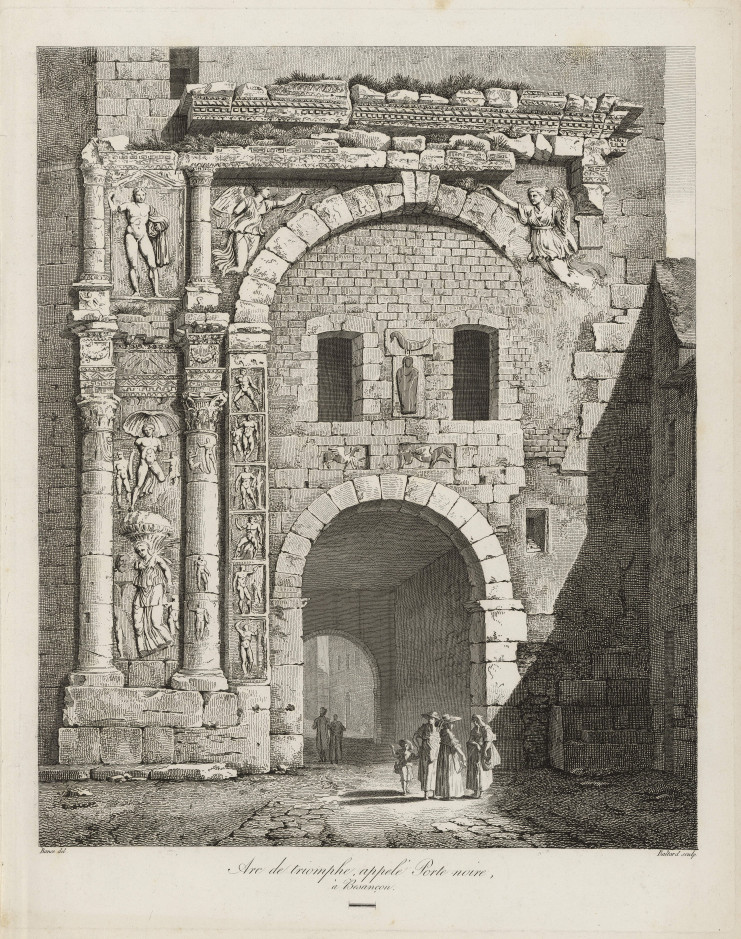

Louis-Pierre Baltard, d’après Louis Bance, Arc de triomphe appelé Porte noire, à Besançon, 1816, eau-forte sur papier vélin (MBAA, inv. 2020.7.560)

Hendrik Hondius, Burgundiae Comitatus. Franche Comté, gravure sur cuivre mise en couleur à l’aquarelle, 1632 (BM, Ge-C-F-626)

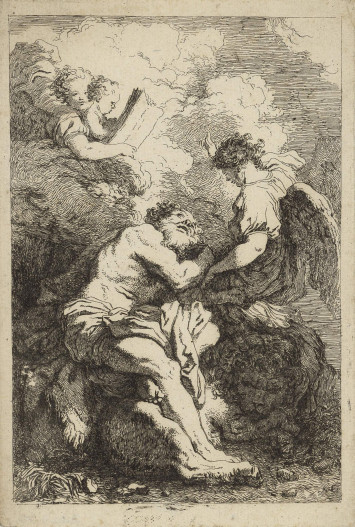

Jean-Honoré Fragonard, d’après une peinture de Johann Liss, Saint Jérôme, 1763-1764, eau forte sur papier vergé (MBAA, inv. 2020.7.303)

Francis Seymour Haden, Shere Mill Pond n° 2, 1860 et après, eau-forte et pointe sèche sur papier vergé, 4e état sur 9 avec la signature et la date : Seymour Haden 1860 (MBAA, inv. 2020.7.440)

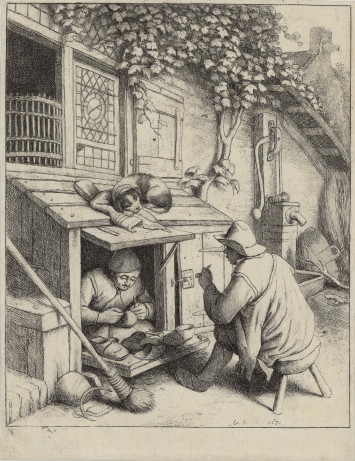

Adriaen van Ostade, Le Savetier, 1671, eau-forte sur papier vergé (MBAA, inv. 2020.7.81)

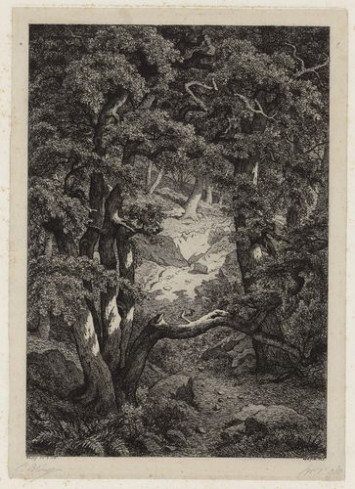

Eugène Bléry, La Clairière aux roches (Fontainebleau), 1865, eau-forte sur chine appliqué sur papier vélin (MBAA, inv. 2020.7.318)

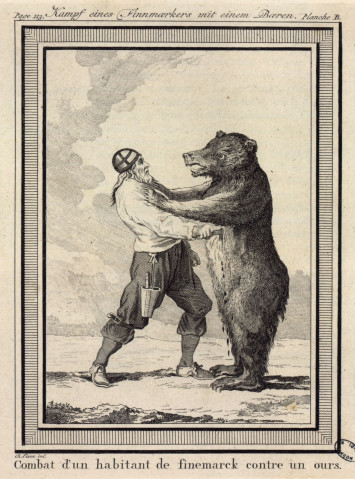

Combat d’un habitant de Finemark contre un ours dans Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec, Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes d’Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland ; des Orcades & de Norwège, Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1772 (BM, 346063)

Jean Gigoux, 24e feuillet d’un album de croquis, années 1830, crayon graphite et encre sur papier (MBAA, inv. 2020.7.500.25)