Gabrielle Petit : une femme affranchie à Besançon

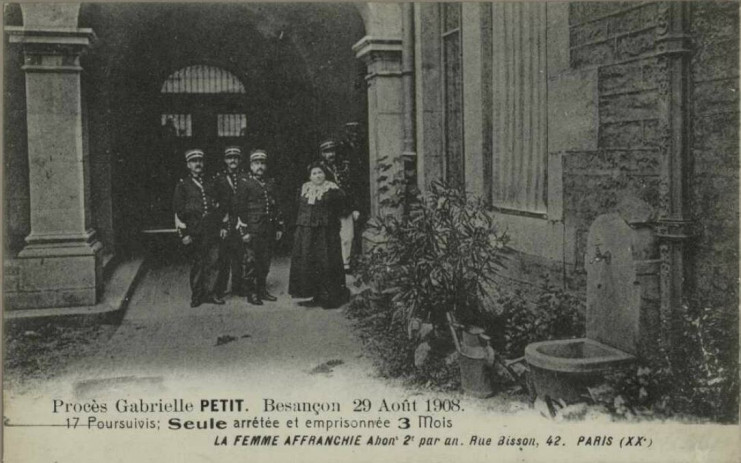

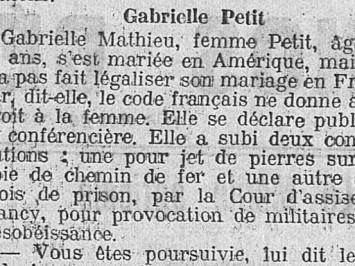

Gabrielle Petit devant le tribunal

Une femme affranchie

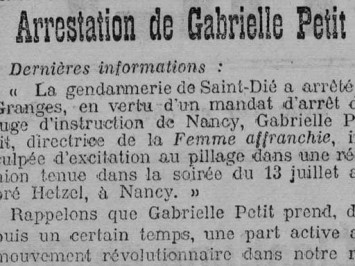

1907 : emprisonnée à Nancy

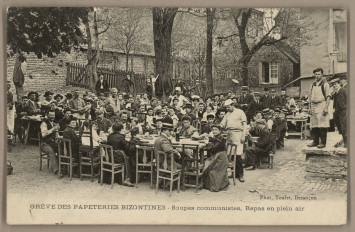

« Soupe communiste » durant les grèves

Usine des Soieries aux Prés de Vaux

Une âme de conférencière

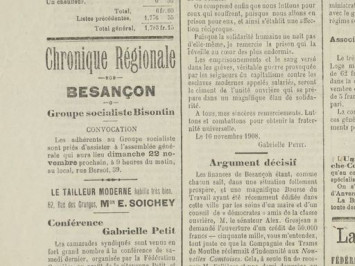

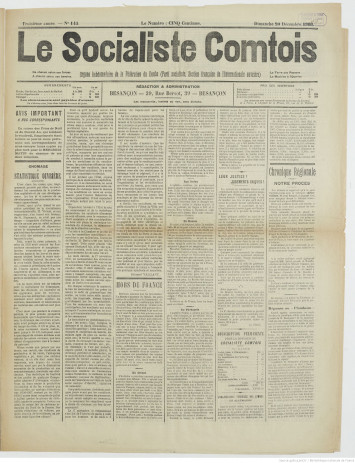

Le Petit comtois, 5 août 1908

Le 11 août 1908, journée décisive

Perquisition puis arrestation

Pour sa défense...

Procès et condamnation « inique »

Libération

Ses « leçons d’une grève »

Sa réponse au député du Doubs Charles Beauquier