Auguste Castan, au service érudit de la Franche-Comté

Portrait d'Auguste Castan en 1878

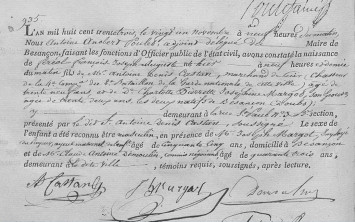

Acte de naissance d'Auguste Castan

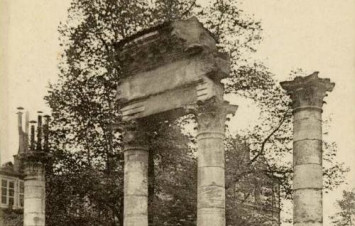

Porte Noire à Besançon, 1800/1899 - EST.FC.1100

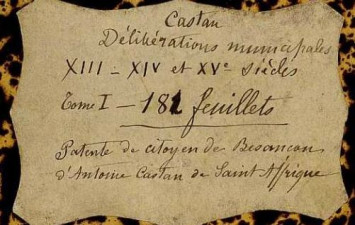

Ms Z 817

Ruines du square Castan

Inventaire et analyse des registres des délibérations municipales

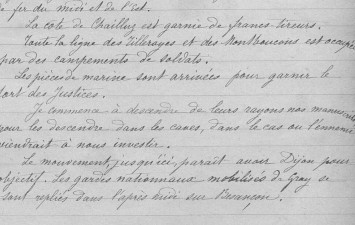

Journal de Castan - Ms 1838

Un volume de la collection Duvernoy - Ms Duvernoy 1

Castan. Catalogue des incunables

Discours de réception d'Auguste Castan à l'Académie de Besançon (1864) - Ms 1837

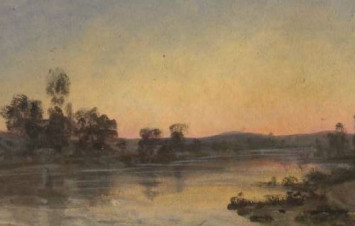

Dessin de Jules Grenier