Les papiers dominotés dans les collections bisontines

53751 - L'Euphrate et le Tigre. Par d'Anville (1779)

253797 - Dissertatio medica inauguralis de parosychia quam... (1731)

308297-308298 - La Muse d'un théologien du Mont-Jura, Par Mr l'abbé Gr * * * (1776)

339232 - Lettres historiques sur le Comtat Venaissin et sur la seigneurie d'Avignon (1768)

233802 - Essais d'analyse. Par M. le marquis de Condorcet (1768)

265051 - Almanach du département de l’Aube (1791)

Ms. 1943 - Charles Weiss. Carnet de notes, tome VIII (Fin XVIIIe s.)

53751 - L'Euphrate et le Tigre. Par d'Anville (1779)

16766 - Azonis summa aurea recens pristinae fidei restituta, ac archetypo collata...

253559 - Dissertatio juridica de Danno non damnoso, quam... (1732)

254429 - Orationes publicae a lectionum publicarum auditoribus recitabuntur... (1750)

256520 - Lettre sur les économistes

12799 - Précis pour messire Jean-Claude Boisot, abbé commendataire de l'abbaye de Saint Paul (1780)

13732 - Historiae missae romano-catholicae tractatus, ... (1758)

294727 - Discours à faire aux peuples des villes et des campagnes de France par un prêtre exilé du Diocèse de Besançon (1793)

207862 - Commentationem historico-criticam de impressis ac manuscriptis Historiarum Appiani Alexandrini codicibus... (1771)

BR.366.5 - Almanach républicain pour la IIIe année (1795)

BR.25.18 - Instruction pour les confrères du scapulaire (1764)

218891 - Observations sur le gouvernement et les loix des États-Unis d'Amérique, par M. l'abbé de Mably (1784)

230574 - Observations politiques et morales de finance et de commerce (1780)

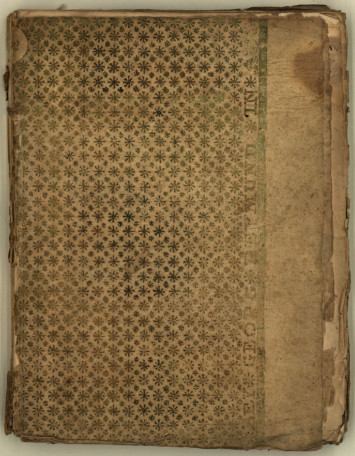

![338310 - [Papier dominoté pour une brochure]](/images/1c1697d0-7ca0-4cb7-a4c5-ee517491da9f_2_column.jpg)

338310 - [Papier dominoté pour une brochure]

308297-308298 - La Muse d'un théologien du Mont-Jura, Par Mr l'abbé Gr * * * (1776)

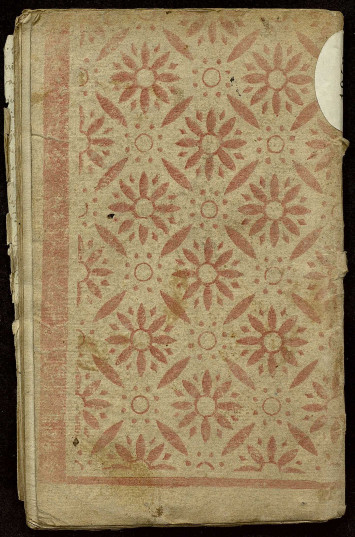

![345127 - [Papier dominoté pour une brochure]](/images/766d6c47-cd91-429c-ae44-7076934b76c2_2_column.jpg)

345127 - [Papier dominoté pour une brochure]

BR.288.7 - Ordre à suivre dans le récitation de l'Office divin, suivant les rubriques du bréviaire et du missel du diocèse de Besançon pour l'an : 1809

64486 - Riflessioni de' padri Tommaso Le Seur,... (1743)