La "comtoise"

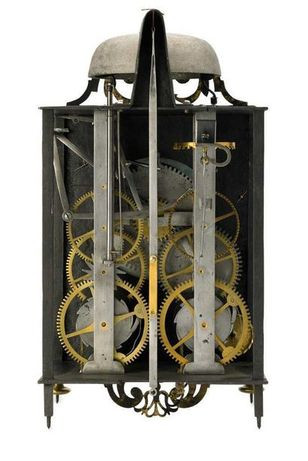

Figure 1 : Horloge Emmanuel Mercier à Morteau, 1772 - cage-fer

Figure 2 :Horloge de Haute-Saône à cadran en faïence, XVIIIe siècle

Figure 3 : Horloge du Haut-Jura, Cadran signé de l'émailleur Navand

Figure 4 : Horloge du Haut-Jura, après 1789 – Les mains entrelacées symbolisent l’Union et la Fraternité à la Révolution

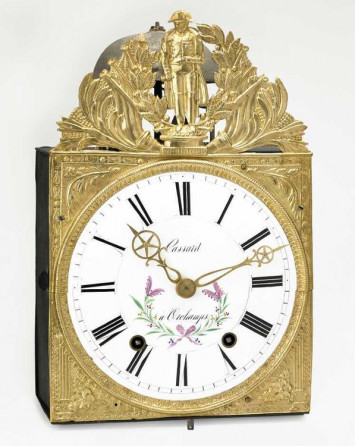

Figure 5 : Horloge du Haut-Jura, v. 1840 – Napoléon debout

Figure 6 : Horloge du Haut-Jura à caisse droite, XVIIIe siècle

Figure 7 : Horloge du Haut-Jura, Chaînette et masselotte

Figure 8 : Horloge du Haut-Jura, 1844 - Caisse violonnée

Figure 9 : Horloge du Haut-Jura, Fin du XIXe – début du XXe - Couronnement en laiton, balancier à chromolithographie

Figure 10 : Horloge du Haut-Jura, Fin du XIXe – début du XXe siècle – Caisse peinte à l’imitation du noyer et décor floral

Figure 11 : Régulateur du Jura, milieu du XIXe siècle

Figure 12 : Régulateur du Jura, XIXe siècle ou XXe siècle, Balancier compensé et caisse en acajou massif

Figure 13 : Horloge de Haute-Saône à caisse trapézoïdale peinte à l’imitation du noyer

Figure 14 : Horloge de communauté ou de château, caisse en chêne sculpté à motifs de hibou