« A la loupe » (2024)

L'école à Besançon aux XIXe et XXe siècles

« De la salle d'asile au lycée : l'école à Besançon aux XIXe et XXe siècles » : voici le titre de l'exposition organisée par les Archives municipales et communautaires de Besançon du samedi 18 novembre 2023 au samedi 6 janvier 2024. Celle-ci a retracé l’histoire de l'enseignement primaire à Besançon de la Révolution à la fin du XXe siècle.

A cette occasion, une classe bisontine typique de la fin du XIXe siècle-début XXe siècle a été présentée au public : pupitre, blouse d’écolier, cartable, ardoise, boîtes entomologiques d'espèces locales, poisson pêché à Avanne-Aveney conservé dans un bocal, ammonites du Doubs… Tous ces objets ont fait l'objet de prêts auprès de musées environnants.

Introduction : L’éducation sous l'Ancien Régime

Jusqu’à la Révolution française, l’Église monopolise l'éducation : l'enseignement primaire relève de l'administration des paroisses et l’enseignement supérieur est dispensé par les grandes congrégations. Seules les familles aisées de la noblesse et de la bourgeoisie disposent d'un précepteur dans un cadre familial, qui est parfois un prêtre.

I. L’institution et ses lieux

A) La laïcisation et le contrôle de l'école

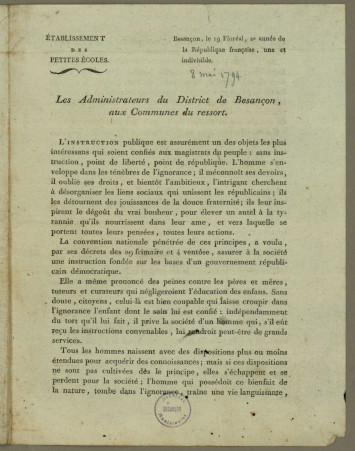

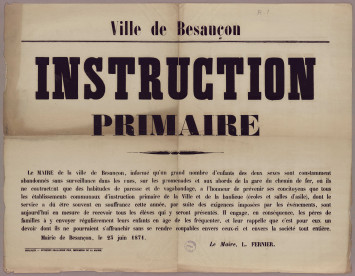

La Révolution vient marquer la fin de l'établissement paroissial traditionnel tenu par le curé. La nouvelle école doit désormais inculquer les idées républicaines en lieu et place des préceptes religieux d'Ancien Régime, dénoncés comme du « fanatisme religieux ». En 1797, Besançon propose un enseignement primaire public dans dix écoles de garçons.

B) Le foisonnement législatif du XIXe siècle

Tout au long du XIXe siècle, un important dispositif législatif se met en place : création des « salles d’asile » en 1826 (les actuelles écoles maternelles), loi Guizot de 1833 obligeant les communes de plus de cinq cents habitants à se doter d’une école de garçons, loi Falloux de 1850 rendant obligatoire la création d'une école de filles dans toute commune de plus de 800 habitants, lois Ferry de 1881 sur la gratuité de l'école publique et de 1882 sur l'instruction obligatoire et laïque...

Pour garantir la fréquentation de l'école de la République, une réglementation sur le travail des enfants doit être prise en parallèle : la première grande loi apparait en 1841. La législation foisonnante du XIXe siècle permet une réelle démocratisation de l'école, notamment au bénéfice des filles et des catégories sociales peu aisées.

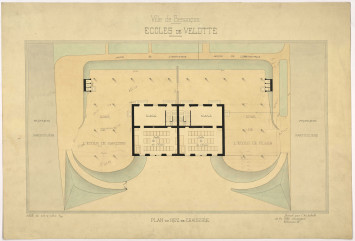

C) Les constructions scolaires

L'émancipation de l'école publique est suivie par la construction de nouveaux bâtiments scolaires. Dès 1836, l’architecte municipal Alphonse Delacroix met en œuvre à lui seul la construction de dix-sept écoles.

À la rentrée 2021-2022, Besançon compte 8 900 élèves : 3 400 scolarisés dans trente-huit écoles maternelles et 5 500 dans trente-et-une écoles élémentaires. Quant aux établissements privés, ils accueillent 1 608 élèves dans cinq écoles maternelles et cinq écoles élémentaires.

II. La vie à l’école

A) L'instituteur/institutrice

La période de la Révolution Française correspond à l’émergence de la figure de l’instituteur. Des écoles normales, qui forment ce nouveau corps de métier, sont mises en place au niveau départemental : l'école normale de garçons du Doubs ouvre à Besançon en 1837 ; celle de filles en 1843, alors que la loi ne l'impose qu'en 1879. Les instituteurs sont très mal rémunérés, et les institutrices encore moins. Telle est la contrepartie de la sécurité de l’emploi et du logement fourni gratuitement par les communes.

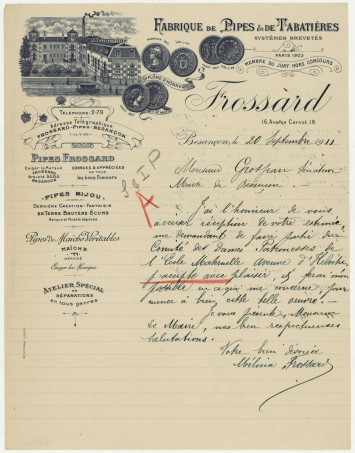

B) L'aide aux plus pauvres

Pour permettre à tous de fréquenter l'école, un système d’aide aux plus défavorisés se met en place. En 1816, une ordonnance royale impose aux communes de faire en sorte que les enfants indigents soient instruits gratuitement. Plus tard en 1867, les caisses des écoles sont créées, notamment pour mettre à disposition des élèves les plus pauvres des fournitures scolaires, des vêtements et des bons d’alimentation. Celle de Besançon apparait en 1872.

La générosité privée joue aussi un rôle important. Citons par exemple les nombreuses donations et legs d'Adolphe Veil-Picard (1824-1877) et Louis Bersot (1822-1888).

C) Une pédagogie nouvelle

Outre la laïcisation des institutions, la Révolution française amorce la modernisation des enseignements en prônant la science et le rationalisme.

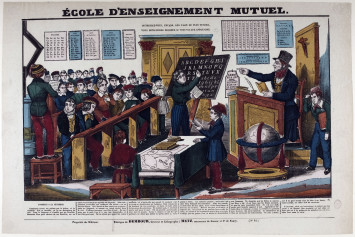

Plusieurs modèles pédagogiques éclosent : la méthode d'enseignement individuelle, celle mutuelle et celle simultanée. Et Besançon est une des premières villes de France à s'engager dans l'enseignement mutuel.

Dès 1818, quatre écoles publiques suivent ce procédé. Dans le célèbre livre de lecture Simon de Nantua de 1818, c'est à Besançon que le héros « fait sentir les avantages des écoles où les enfants s'instruisent entre eux par l'enseignement mutuel ».

D) Vie quotidienne

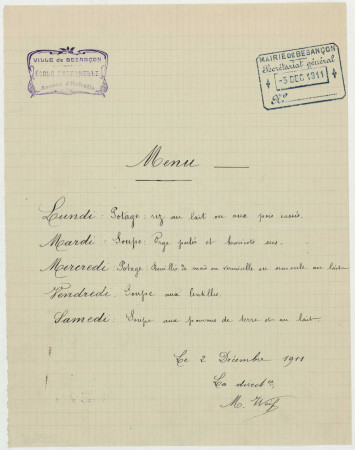

Le temps scolaire évolue : du temps des lois Ferry, les enfants ont « seulement » six semaines de vacances en été et une semaine à Pâques. Les locaux sont longtemps surchargés : en 1867, une classe laïque bisontine accueille en moyenne 58 élèves.

Au début du XXe siècle apparaissent les colonies de vacances puis les classes de neige. Parmi tant d'anecdotes retrouvées dans les archives, on peut citer le fait qu'à la cantine, on sert du vin aux petits Bisontins jusqu’en 1956.

III. Après l’école primaire

Pendant longtemps, le fait d'être issu d'un milieu aisé ou pauvre et d'être un garçon ou une fille détermine la longueur de la scolarité.

A) L’enseignement secondaire masculin

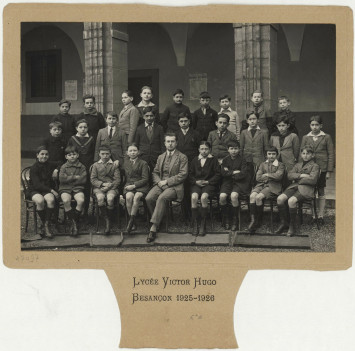

Durant toute la première moitié du XIXe siècle, l’enseignement secondaire est réservé aux jeunes hommes et est assuré par les collèges publics ou privés et les lycées publics. A Besançon existent les collèges privés catholiques Sainte-Marie (renommé ensuite institution Saint-Jean) et Saint-François-Xavier (fermé en 1901), mais surtout le lycée public.

Le lycée de Besançon est l’un des plus anciens de France, faisant partie des douze premiers créés par Napoléon. Il ouvre en 1803 dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites : c’est le seul lycée de la région jusqu’en 1862.

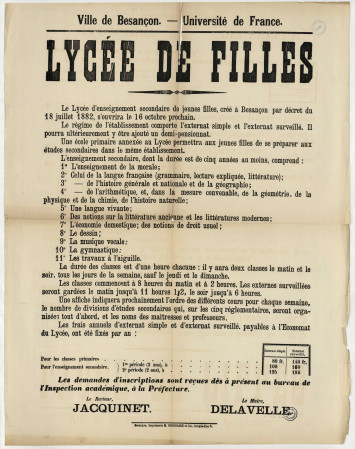

B) L’enseignement secondaire féminin

Leur instruction étant jugée de moindre importance en raison de leur destinée de procréation et de tenue du foyer familial, il n'existe pour les filles qu'un enseignement secondaire privé religieux jusqu'en 1867. A cette date, la loi impose des cours secondaires publics pour jeunes filles.

La situation évolue réellement avec la loi Camille Sée de 1880, qui crée les collèges et lycées de jeunes filles. À Besançon, le lycée de jeunes filles ouvre dès 1882.

![Carte postale représentant un cours de lessive à l’école ménagère Jeanne d’Arc, [1905-1921] (AMB, 44Z12)](/images/da06c4d6-4ab7-4b7e-acf3-fdbc3da8d980_2_column.jpg)

L’enseignement ménager est créé par une loi de 1918 : il vise à faire des jeunes filles de bonnes maitresses de maison. Le dernier centre ménager bisontin ferme en 1973.

Une formation originale réservée aux filles (devenue mixte à partir de 1980) voit le jour dans la capitale comtoise en 1916, en raison du développement du tourisme : le cours hôtelier féminin.

C) L'enseignement technique et professionnel

Plusieurs établissements d’enseignement technique et professionnel renommés apparaissent au XIXe siècle :

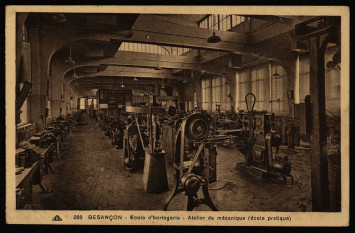

- L’école d’horlogerie (futur lycée Jules Haag), ouverte à partir de 1862. Cette initiative vient du fait que, par exemple en 1878, la France est le premier producteur mondial de montres et que 89 % de sa production vient de Besançon.

- L’école de dessin (actuel Institut Supérieur des Beaux-Arts), apparue au XVIIIe siècle avant de fermer puis rouvrir en 1807. Quelques-uns de ses élèves ont connu une belle carrière artistique : Félix Giacomotti, Jean Gigoux, Just Becquet, Suzanne Belperron, Jules Émile Zingg…

- L’école de musique (actuel Conservatoire) voit le jour en 1861. Anecdote amusante : la nécessité de cette création semble s'expliquer par la médiocrité de l’orchestre municipal de l’époque !

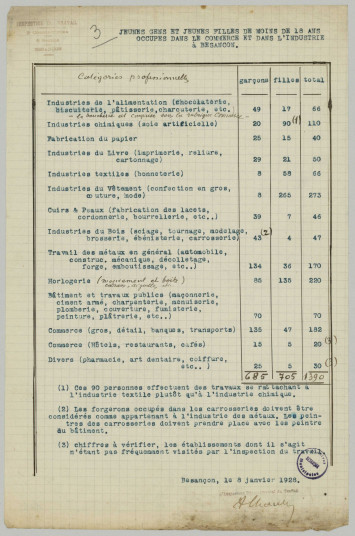

Bien que l’apprentissage existe déjà sous l'Ancien Régime, l’enseignement professionnel s’organise et se structure avec la création du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en 1911 et la loi Astier de 1919.

La grande nouveauté réside dans la mise en place de cours théoriques en sus de la formation pratique.

Retour vers la page « A la loupe »

Retour vers la page d'accueil de Mémoire vive

![Affiche du Parti socialiste unifié (PSU) [1970-1979] (AMB, 68Z10)](/images/cfa3f122-06aa-4751-a478-cbd0310c83bd_1_column.jpg)

![Salle d'études de l'École normale de garçons de Besançon, [1904-1930] (BMB, CP-B-P41-0025).](/images/4accb744-b1cd-4dab-a601-0cf063728387_2_column.jpg)

![Photographie de classe de neige aux Fourgs, [1960-1979] (AMB, 311W32)](/images/06ba3032-c44e-4baf-8677-fe9e08ab87c5_1_column.jpg)