« A la loupe » (2024)

Lip & la Ville

La grève des Lip à travers les traces laissées dans les archives des différents services municipaux. Comment la Ville intervient-elle dans un conflit social d’une telle ampleur ?

Le long conflit social pour la défense des emplois et de l’entreprise horlogère Lip se déroule à la fin du mandat municipal de Jean Minjoz (1953-1977), et au début de celui de Robert Schwint (1977-2001).

Une double proximité politique contribue à expliquer la position particulière de la mairie vis-à-vis des grévistes. D’une part, la force militante motrice au sein du personnel de Lip est sans conteste la section syndicale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), organisation aux racines chrétiennes et nettement ancrée à gauche dans les années 1970. Ce sont les Paroissiens de Palente racontés par Bernard Clavel. Or le discours électoral du Parti socialiste (PS) reste alors orienté vers la lutte de classe et la défense des travailleurs, tandis qu’un certain nombre de figures du socialisme bisontin sont aussi connues pour leur militantisme chrétien. Citons l’adjoint au maire chargé des questions économiques Georges Gaudot, le sénateur et futur maire Robert Schwint, le conseiller général Joseph Pinard. Que l’on pense également que Jean Minjoz était dans les années 1930 l’avocat des syndicats ouvriers.

Toutefois la gauche municipale demeure plus modérée que les grévistes de Lip, souvent proches des thèses autogestionnaires du Parti socialiste unifié (PSU). A l’évidence, le souffle de Mai 68 n’a pas produit les mêmes effets au sein du Conseil municipal que sur les ouvriers de Palente. Lors des élections cantonales de 1970, le « clan Minjoz », représenté par Constant Bonnefoy, est d’ailleurs en rivalité avec le PSU, dont le candidat n’est autre que le leader syndical de Lip Charles Piaget.

D’autre part, le Conseil municipal entretient de bonnes relations avec le patronat local, notamment à travers l’adjoint Albert-Maxime Kohler, avocat d’affaires dans la vie civile. Il cherche à promouvoir l’image d’une ville accueillante pour les entreprises. C’est dans cet esprit qu’est créé en 1972 le Centre municipal de promotion et de développement économique (CMDPE).

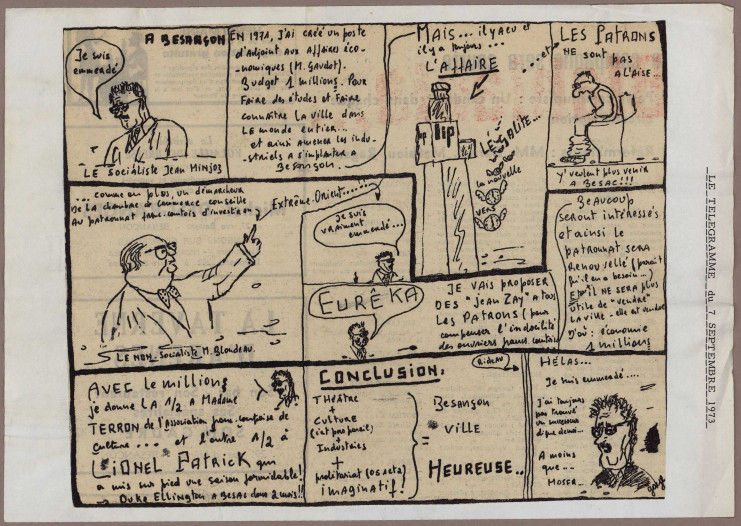

Cette position intermédiaire se révèle vite inconfortable, la Ville assumant un soutien constant envers les grévistes, mais partiellement subi ou forcé, celui d’une collectivité réellement opposée aux licenciements mais néanmoins embarrassée par cette « affaire Lip ». Cet embarras est illustré par une bande dessinée parue dans l’hebdomadaire Le Télégramme de Franche-Comté, édité par l’opposition de centre-droit au maire.

Toutefois, on peut aussi y voir un atout, les édiles bisontins se trouvant bien placés pour la recherche d’un compromis et la défense affichée de l’intérêt général.

Pour documenter cette posture à partir des fonds d’archives des services municipaux, l’on cheminera à travers les domaines d’activité suivants : veille d’information, appui politique aux grévistes, soutien matériel et logistique, garantie de l’ordre et de la tranquillité publique. Le propos est centré sur la phase la plus dynamique et médiatisée du conflit (1973-1974), et sera prolongé par quelques documents montrant l’évolution de l’attitude de la Ville par la suite.

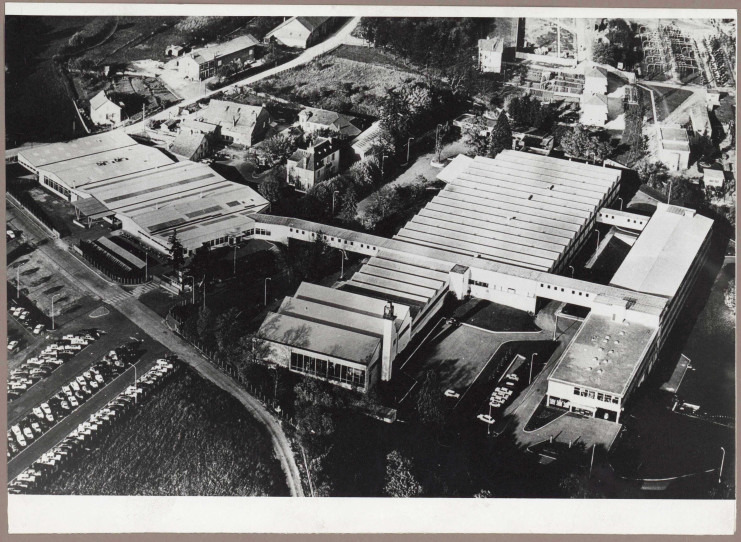

Le préalable à l’action des élus et de l’administration est leur bonne information. A cet effet, le service urbanisme et habitat collecte des plans et vues aériennes de l’usine de Palente.

Le service économie et tourisme détient quant à lui un organigramme de la multinationale Ebauche SA, propriétaire de Lip, qui aide à se figurer la carrure de l’adversaire que doivent affronter les grévistes.

Le 1er mars 1973, soit plus de trois mois avant le déclenchement de la grève, la mairie est destinataire d’un mémorandum de la section CFDT de Lip, décrivant la situation de l’entreprise et exprimant ses craintes au sujet des licenciements et d’un éventuel démantèlement du fleuron de l’horlogerie française (document conservé sous la cote AMB 86W131). Le texte se conclut ainsi : « Vous ne serez pas surpris, dans les semaines ou les mois à venir, qu’un grave conflit éclate à Besançon »… Le ton est donné.

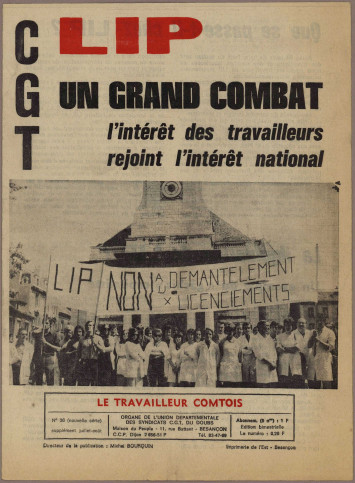

Pour prendre la température des différents protagonistes, on collecte les bulletins syndicaux : Lip Unité, diffusé par la CFDT, mais aussi Le Travailleurs comtois de la CGT, ou encore Commerçants & Industriels, organe de la chambre de commerce et d’industrie.

Le soutien politique aux Lip se manifeste dès les signes annonciateurs du conflit. Les représentants syndicaux sont ainsi reçus le 27 avril 1973, et leurs demandes sont relayées par le maire auprès du préfet (lettre de Jean Minjoz au préfet, 27 avril 1973, AMB 86W131). Une nouvelle rencontre a lieu le 21 mai 1973 (note de J. Minjoz, 21 mai 1973, AMB 465W15).

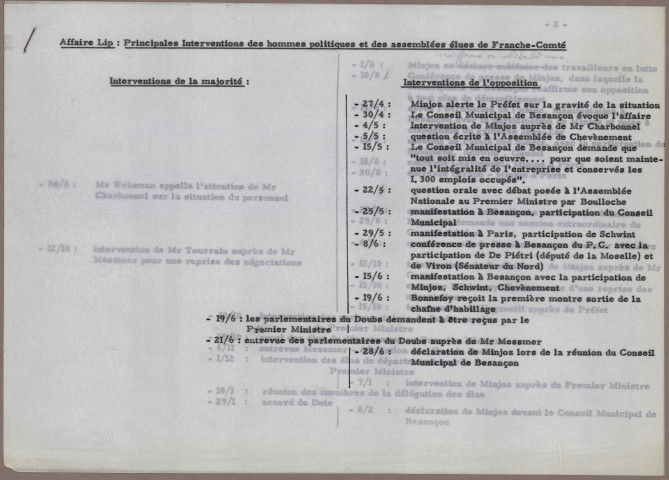

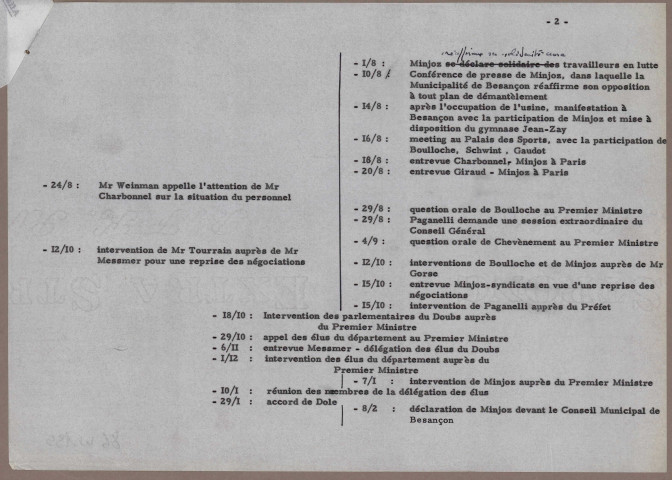

Un document récapitule les principales interventions politiques en lien avec l’affaire Lip. Il permet de constater une évolution de l’attitude des pouvoirs publics : la dernière apparition publique d’élus municipaux aux côtés des grévistes date du 16 août 1973, dans un meeting organisé pour protester contre l’évacuation de l’usine occupée par les forces de l’ordre. Et à partir du 18 octobre, la majorité des interventions politiques se jouent sur un mode transpartisan, ce qui n’était pas le cas jusqu’à cette date. Signalons en passant que la majorité municipale de gauche se qualifie elle-même d’ « opposition », signe de la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales avant les lois de décentralisation.

Les relations se tendent en novembre 1973, quand la mairie apporte son soutien au projet de rachat de l’usine Model pour y relancer l’activité de la branche armement de Lip. Cette initiative est ressentie par les grévistes comme une acceptation du démantèlement de l’entreprise (déclaration de J. Minjoz au Conseil municipal du 30 novembre 1973, AMB 86W132).

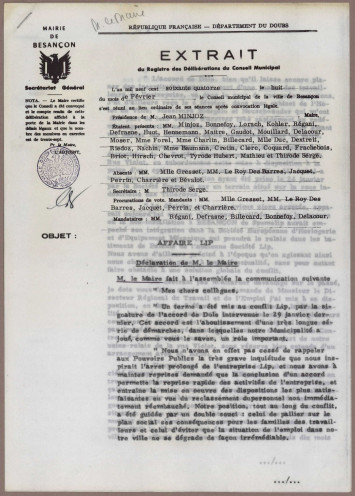

La première phase de ce long conflit social se dénoue avec la conclusion des accords de Dole, signés le 29 janvier 1974. Des représentants municipaux assistent aux négociations, et Jean Minjoz se félicite de leur résultat lors d’une déclaration au Conseil municipal du 8 février.

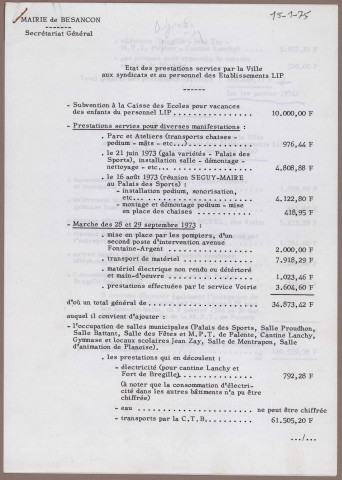

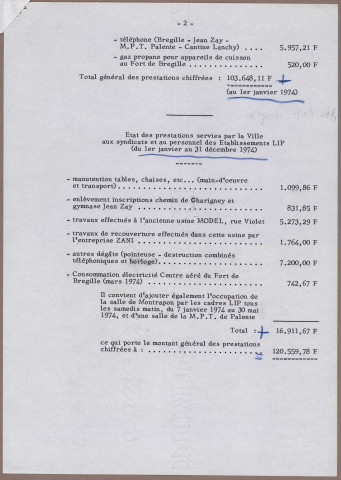

Concernant l’appui logistique et matériel, nous disposons d’un état des prestations servies aux syndicats et au personnel de Lip, produit par le secrétariat général de la Ville.

Ces aides consistent principalement en prêt de locaux, fourniture et transport de matériels pour les meetings et manifestations. Signalons également une subvention à la caisse des écoles pour organiser les vacances des enfants des Lip. Le tout représente un total de 120 559,78 francs.

Le procès-verbal d’une réunion tenue en mairie le 24 septembre 1973, pour préparer la grande marche du 29 septembre, permet de se rendre compte des différents aspects pris en compte pour l’organisation d’un tel événement : itinéraire, stationnement, circulation, hébergement, hygiène, sécurité incendie (document conservé sous la cote 465W15). Il est d’ailleurs rappelé que la municipalité était opposée à la tenue de cette manifestation, pour des raisons pratiques.

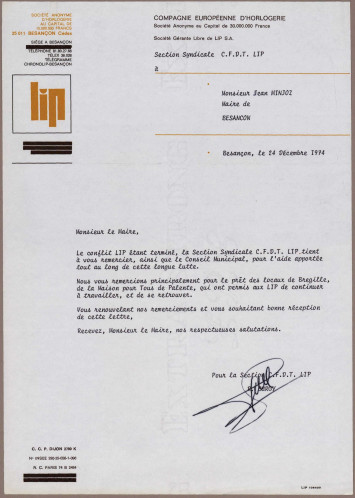

Après la fin de la grève, la section syndicale CFDT écrit à Jean Minjoz pour le remercier de son soutien.

Cependant, un maire, quelles que soient ses sympathies politiques, a aussi pour mission de garantir l’ordre et la tranquillité publiques. A ce sujet, le moment crucial se situe aux mois d’août et septembre 1973, entre l’expulsion de l’usine occupée par la police et la marche du 29 septembre. Un communiqué de presse du 17 août nous apprend ainsi que le personnel municipal s’est mis en grève en soutien aux Lip, mais que des grévistes volontaires assurent le ramassage des ordures (document conservé sous la cote AMB 86W131).

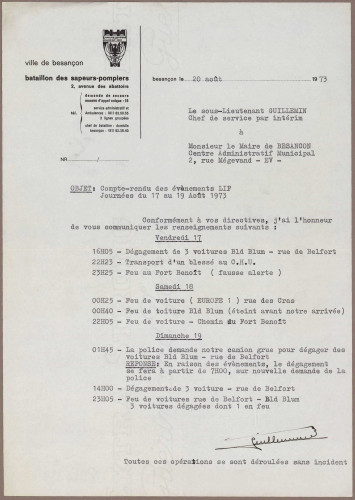

Le 20, le responsable du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville rend compte des interventions réalisées à Palente : feux de voitures, transport d’un blessé, laissant imaginer le degré de tension dans le quartier.

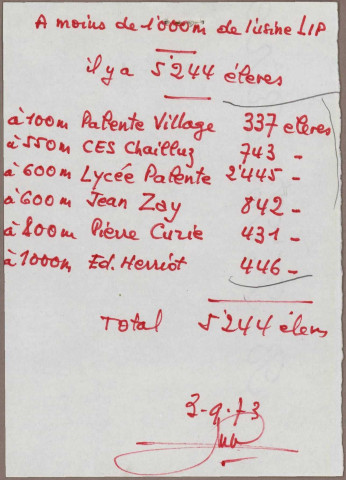

Le 5 septembre, Jean Minjoz écrit à nouveau au préfet pour faire valoir, carte à l’appui, qu’à proximité de l’usine Lip, plus de 5 000 élèves s’apprêtent à faire leur rentrée des classes. Dans le contexte post-1968 de forte mobilisation militante dans les lycées voire les collèges, il voit la présence policière dans l’usine comme un risque de reprise des affrontements. Il suggère donc leur départ, et propose en contrepartie de rechercher l’engagement de la part des grévistes de ne pas réoccuper l’usine.

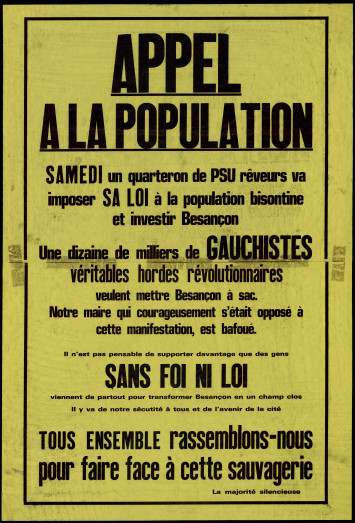

Si le soutien aux grévistes de la population locale est massif, l’opposition se fait virulente à l’approche de la grande marche. Une affiche criarde, signée « la majorité silencieuse », sans autre mention d’éditeur ou d’imprimeur, annonce la venue de « hordes révolutionnaires » pour « mettre Besançon à sac », prenant la mairie à partie.

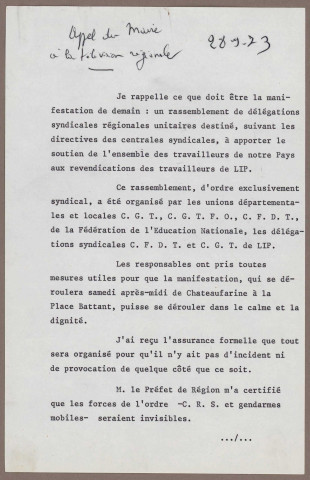

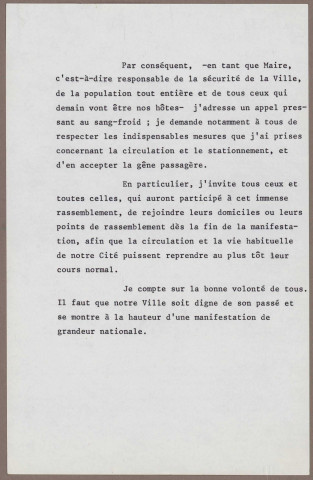

La veille de la manifestation, Jean Minjoz intervient à la télévision régionale pour en rappeler le caractère exclusivement syndical, et demander aux participants de se disperser dans le calme au terme de l’événement.

Le premier magistrat d’une ville est en outre le destinataire d’innombrables courriers de toutes provenances. Beaucoup soutiennent la grève, qu’il s’agisse d’élus locaux, de parlementaires, de syndicats, d’associations ou de particuliers. Certains envoient le produit de quêtes, comme le fait le maire de By à l’occasion d’un mariage (lettre du maire de By à J. Minjoz, 23 juillet 1973, AMB 65W127). Quelques-uns réclament la répression des Lip et le rétablissement de l’ordre. D’autres encore proposent leur solution au conflit, telle la municipalité de Sainte-Croix (Canton de Vaud) qui expose sa difficulté à recruter de la main d’œuvre horlogère qualifiée ; ou un professeur d’économie qui imagine un complexe montage financier assurant le sauvetage de l’entreprise.

Lors de la seconde phase du conflit, débouchant sur la création de coopératives fin 1977, le contexte économique est moins favorable : ralentissement de la croissance, augmentation du chômage, c’est la fin des « trente glorieuses ». C’est surtout le début de la crise horlogère due au succès de la montre électronique à quartz, qui bouscule les manufactures suisses et franc-comtoises de montres mécaniques. Au niveau politique, c’est le moment de l’abandon du programme commun de la gauche, de la marginalisation du PSU ; tandis que sur le plan syndical on assiste au début du recentrage de la CFDT. L’heure n’est plus à l’unité du mouvement social.

A Besançon, les élections municipales de 1977 installent Robert Schwint à la mairie, avec Albert-Maxime Kohler comme adjoint aux affaires économiques ; le socialisme bisontin estompe sa coloration ouvrière. Si la Ville cherche une alternative aux licenciements, elle ne soutient plus politiquement les grévistes (voir le Rapport du maire sur les problèmes de l’emploi à Besançon et l’affaire Lip, 28 octobre 1976, AMB 465W15). Ainsi, ils ne bénéficieront plus du prêt de salles municipales. En revanche, dans les années 1980, les coopératives issues de Lip sont suivies et encouragées (garanties d’emprunts, voir notamment le compte-rendu de l’entretien entre les dirigeants de la SCOP Les Industries de Palente et la mairie, 9 juillet 1982, ainsi que la délibération du Conseil municipal du 5 septembre 1983, AMB 86W42), tandis que quelques anciens salariés sont embauchés par divers services municipaux (office HLM, cimetières, musées).

La Ville cherche également à racheter et à reconvertir l’usine de Palente. Elle y parvient en 1988, à travers un syndicat mixte créé conjointement avec la Chambre de commerce et d’industrie, pour créer sur le site une pépinière d’entreprise. L’enjeu est de tourner la page Lip. Le bulletin municipal BVV n°134 de mai 1990, célébrant les succès de cette initiative, proclame d’ailleurs : « L’image de Palente liée à l’affaire Lip est désormais effacée »…

Pourtant, c’est également la Ville qui organise la préservation de la mémoire des Lip, quand en 1982 Joëlle Mauerhan, conservatrice du musée du Temps, sauve les archives laissées dans l’usine (fonds conservé aux Archives municipales sous la cote 5Z). Les actions entreprises à l’occasion des cinquante ans du conflit témoignent abondamment de cet aspect de l’action municipale.

François Guinchard

Bibliographie :

- Martial Cavatz, « Lip et après… Quand une municipalité socialiste collabore avec le patronat local autour d’une reprise de terrain », in Brigitte Bertoncello (dir.), Les acteurs de la composition urbaine (édition électronique), Éditions du CTHS – 2014, pp. 183-198

- Donald Reid, L’affaire Lip 1968-1981, Presses universitaires de Rennes, 2020

- Olivier Borraz, Gouverner une ville, Besançon 1959-1989, Presses universitaires de Rennes, 1998

- Joseph Pinard, Louis et Jean Minjoz - 70 ans d'action politique à Besançon, Cêtre, 2022

- Etat des sources d’archives concernant Lip : https://archives.doubs.fr/page/lip---etat-des-sources

Retour vers la page « A la loupe »

Retour vers la page d'accueil de Mémoire vive

![Organigramme de la Société générale de l’horlogerie Suisse et d’Ebauche SA, [1973-1975], AMB 86W133](/images/1a7eb133-288a-4ae5-8093-f250ec1eb5c3_1_column.jpg)