Besançon par Abel Monnot (2)

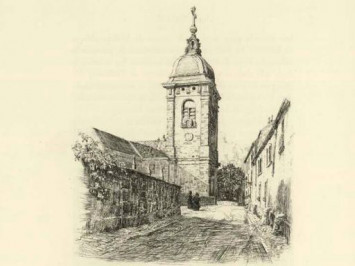

Cathédrale Saint-Jean

Clocher de la cathédrale

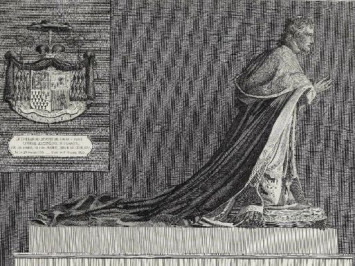

Monument funéraire de Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot

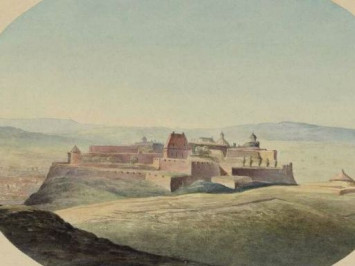

Vue de la Citadelle, par Marnotte

Une rue des faubourgs

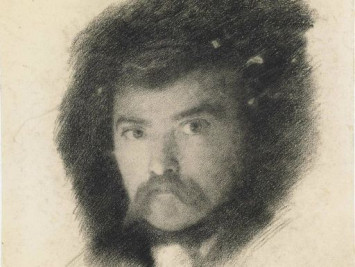

Jean Gigoux

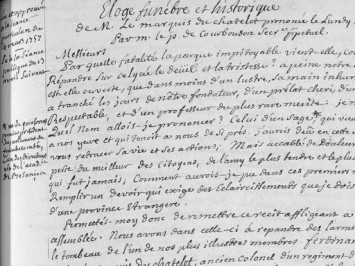

Éloge funèbre du marquis du Châtelet

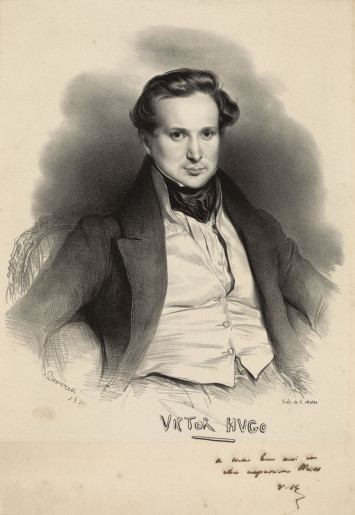

Victor Hugo

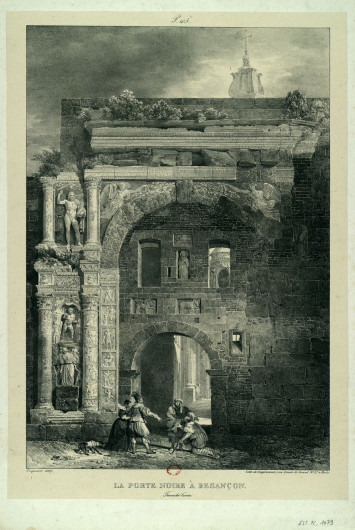

La Porte noire