Besançon par Abel Monnot (3)

Un dimanche à Besançon-les-Bains

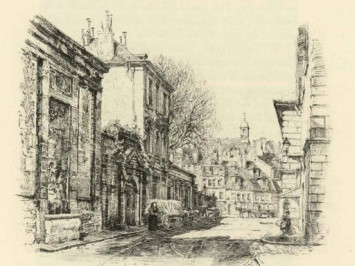

Parlement (Palais de justice)

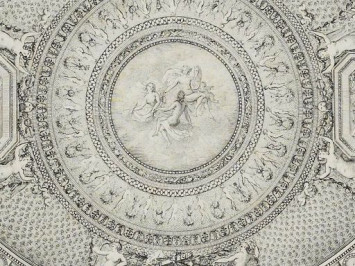

Apothéose de Mirabeau

Ecole Nationale d'Horlogerie.

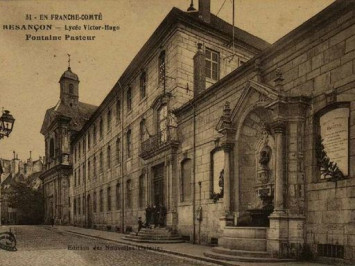

Lycée Victor-Hugo

Fontaine des Clarisses et clocheton de Saint-François-Xavier

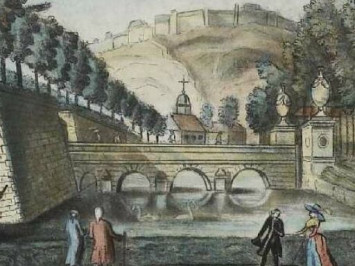

Pont de Chamars

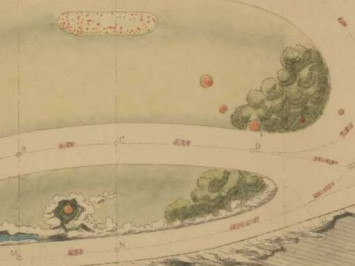

Plafond du théâtre

Fontaine de Billecul