Dans l’atelier d’Hubert Robert

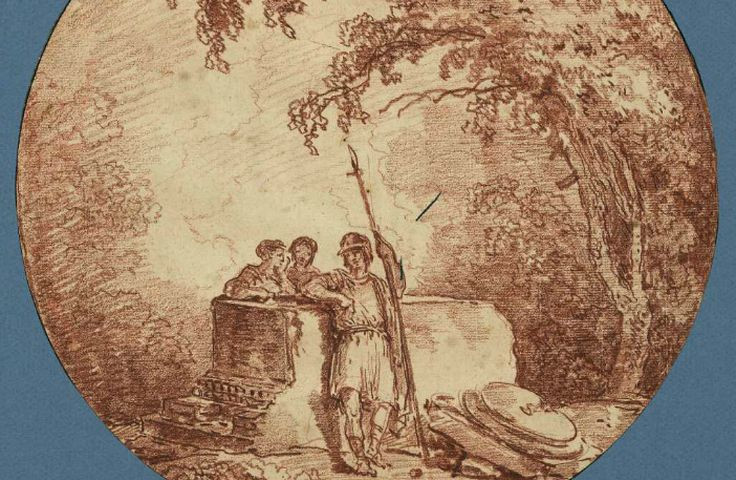

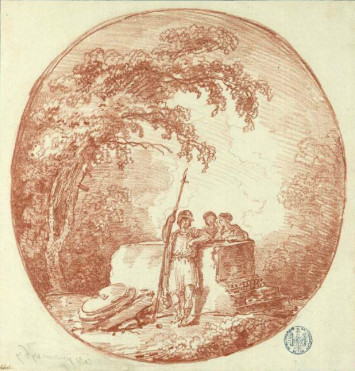

« Un guerrier et deux femmes conversant autour d’une ruine », 1767, sanguine

Sanguine et sa contre-épreuve

Contre-épreuve de sanguine, 1767

« Le temple de Sérapis à Pouzzoles », contre-épreuve de sanguine, circa 1760

« Femme assise devant la cheminée d’une cuisine », 1762

« La Cuisine italienne », 1767

« Jeune fille avec son chien près de tombeaux antiques », contre-épreuve de sanguine, 1775

« Vue de la Villa Strozzi », 1761

« Vue du Logis des Sept Vertus au château d’Amboise », 1766

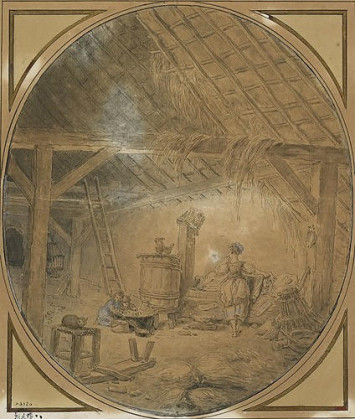

« Grange aménagée en habitation », 1733

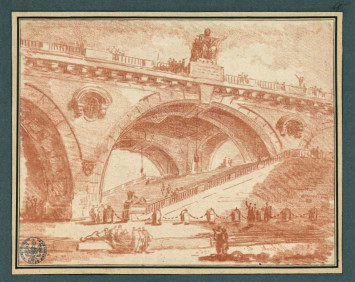

« Vue d’un pont », 1760