Grottes et cavernes : un patrimoine naturel et culturel universel (2)

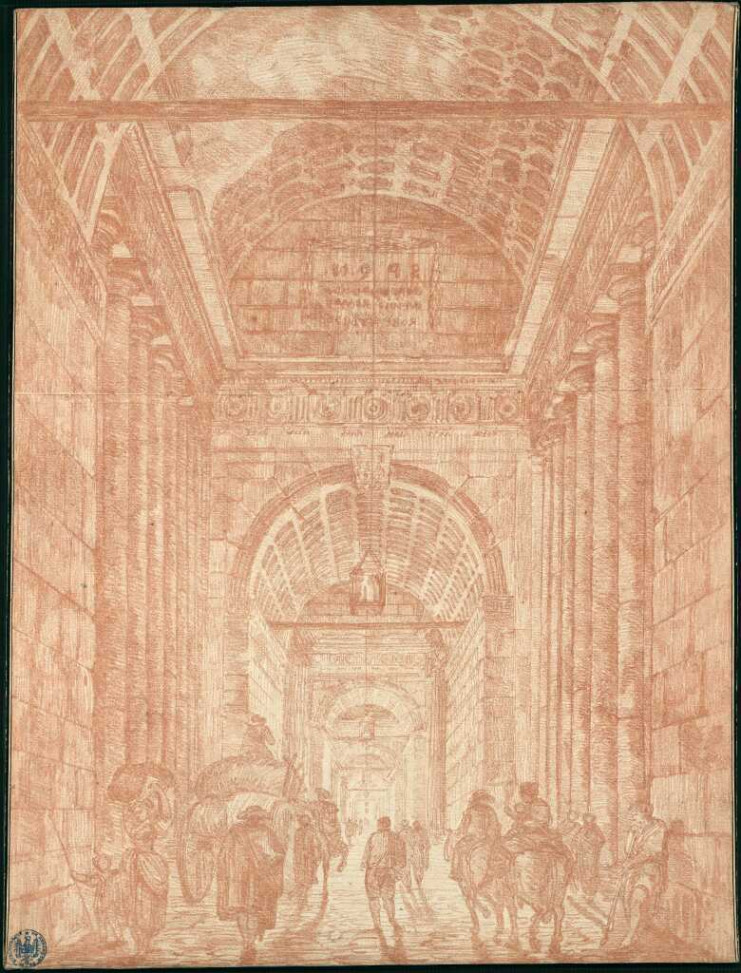

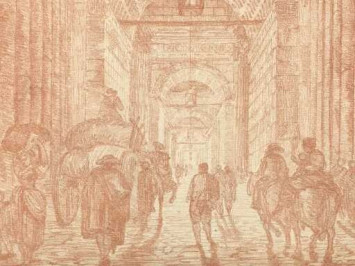

Entrée de la grotte de Pouzzoles d'après Hubert Robert , 1760

Entrée de la grotte de Pouzzoles d'après Hubert Robert, 1760

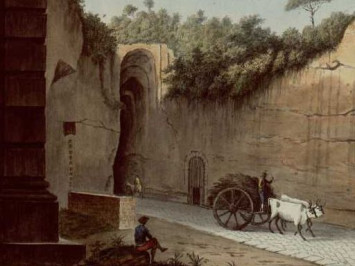

Pietro Fabris. Entrance of the grotto at Posillipo, called Piedigrotta, 1776

Grotte. Salomon de Caus. Les raisons des forces mouvantes..., 1624

Salomon de Caus. Les raisons des forces mouvantes, 1624

Jean-Baptiste Lully. La grotte de Versailles

Plan de la cour et de la grotte du palais Pitti à Florence

Décor pour "Prométhée enchaîné"

Grotte merveilleuse pour l'opéra de "Nadire"

Monsu Desiderio. Les Enfers, 1622

Ulysses fleeing the cave of Polyphemus

Ernest Hillemacher. Le satyre et le passant, 1850

Jean-François Gigoux. Madeleine pénitente, 1839

François-André Vincent. Loth et ses filles, XVIIIe siècle