Histoire naturelle des lépidoptères

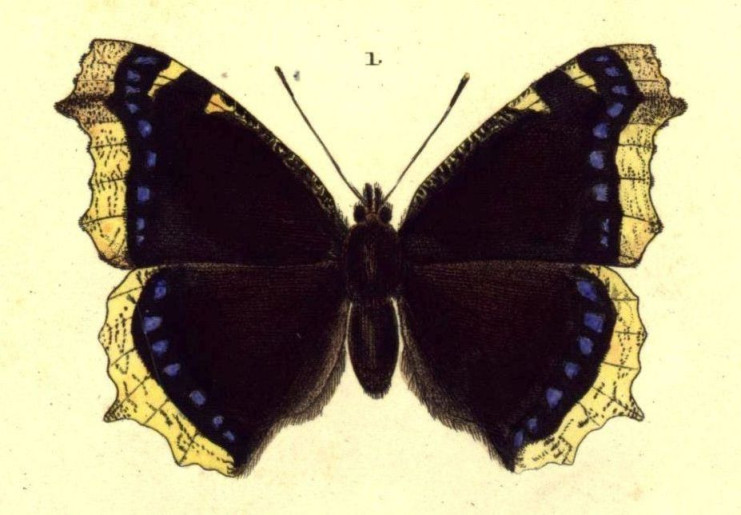

BMB 233019, Tome premier, planche V (détail) : Vanesse Morio

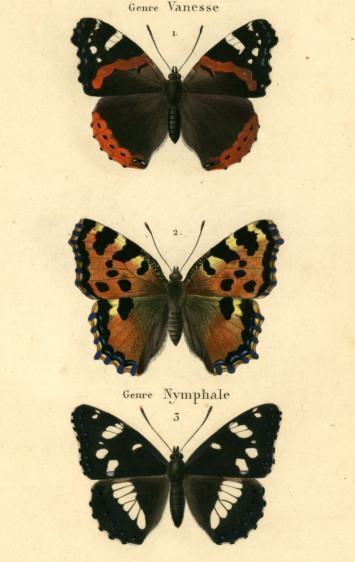

BMB 233019, Tome premier, planche VI : Vanesse Vulcain, Vanesse Grande Tortue, Nymphale Sylvain-azuré

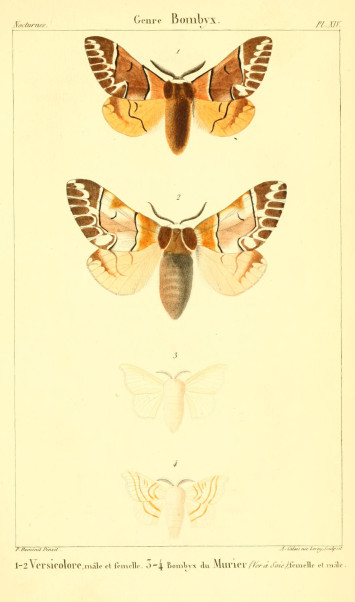

Smithsonian Libraries and Archives QL555.F8 G6X, Tome quatrième, planche XIV : Versicolore et Bombyx du Murier

BMB 233019, Tome premier, planche V (détail) : Vanesse Paon de Jour

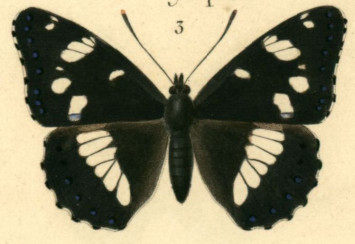

BMB 233019, Tome premier, planche VI (détail) : Nymphale Sylvain-Azuré

Smithsonian Libraries and Archives QL555.F8 G6X, Tome troisième, planche 17 bis : Sphinx de l'Hippophaé (mâle, chenille sur la plante dont elle se nourrit)

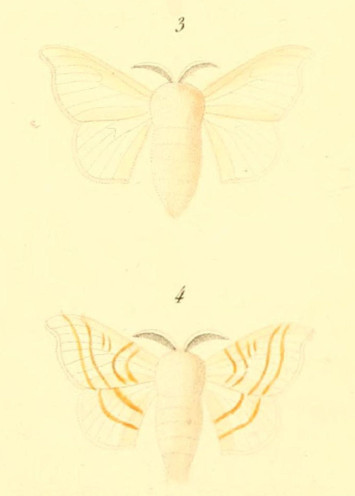

Smithsonian Libraries and Archives QL555.F8 G6X, Tome quatrième, planche XIV (détail), Bombyx du Murier femelle et mâle

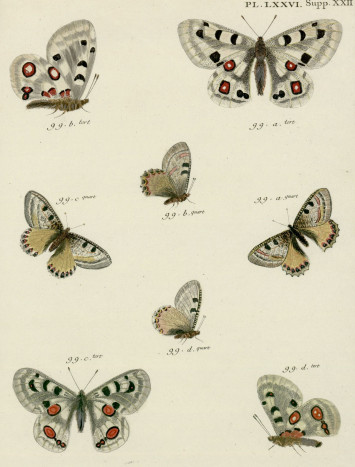

Papillons d’Europe par Ernst, BMB 11241-11248