L’Éminence pourpre. Images d’un homme de pouvoir de la Renaissance

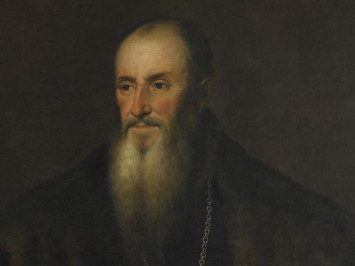

Portrait d'Antoine de Granvelle, vers 1576.

Portrait de Nicolas Perrenot de Granvelle, Titien et atelier, 1548, musée du Temps

Portrait d’Antoine de Granvelle, Lambert Zutman, dit Suavius, 1556, Rijksmuseum, Amsterdam

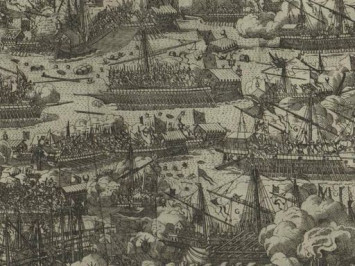

Martino Rota Kolunić, Giacomo Franco, La bataille de Lépante, 1572, bibliothèque municipale, Besançon

Portrait du cardinal Antoine de Granvelle, anonyme, d’après Willem Key, 1565, Rijksmuseum, Amsterdam

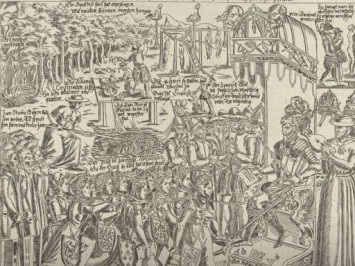

Le trône du duc d’Albe, attribué à Willem Jacobsz Delff, 1622, Rijksmuseum, Amsterdam

Portrait d’Antoine de Granvelle, anonyme, vers 1555, musée du Temps

Croix de procession, anonyme, XVIe siècle, musée du Temps

Antoine de Granvelle devant une délégation comtoise, Anonyme, après 1860, musée du Temps