La lecture en images : du Moyen Age à la Renaissance.

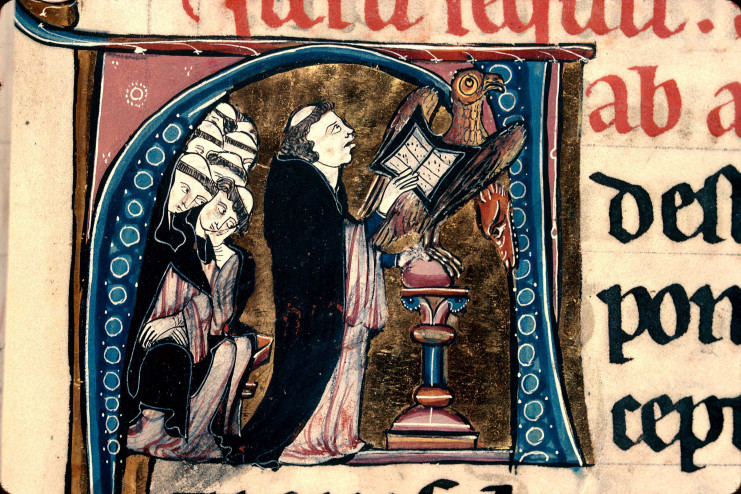

Ms 138

Ms 166

Ms 138

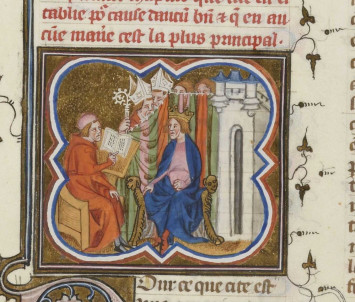

Ms 140

Ms 434

Ms 434

Ms 159

Ms 159

Ms 159

Ms 127

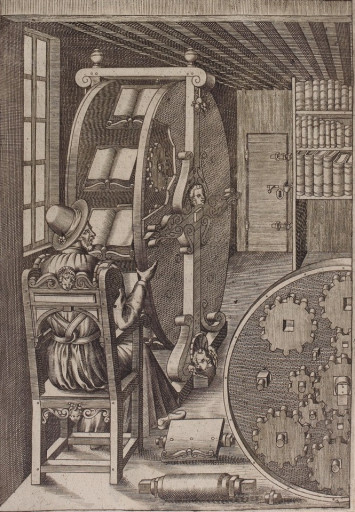

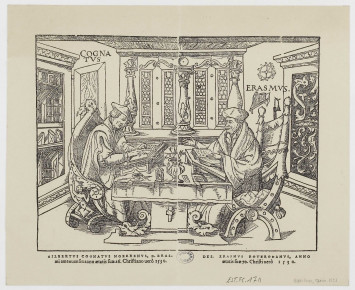

Psalterium, Antuerpiae : Ex Officina Christoph. Plantini, Regii Prototypographi., 1571 - EST.FC.1912

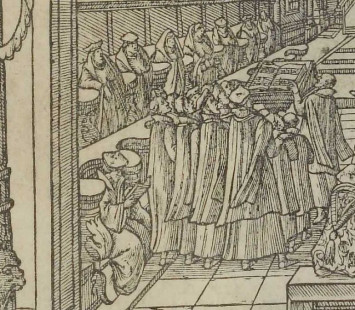

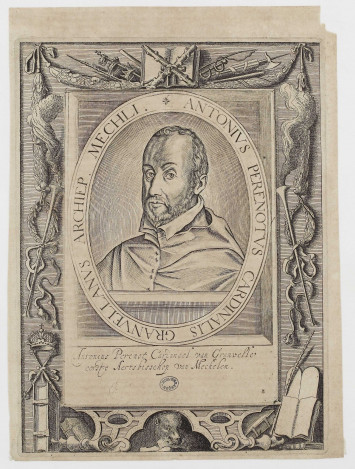

EST.FC.1920

EST.FC.1711