Le Centre aéré de Bregille dans les photographies de Bernard Faille

« A l'entrée du fort complétement rénové, ce bataillon de jeunes Bisontins avait pris position » (Photo Faille ; E.R., 10/07/1963)

« Dans les cuisines voûtées, les visiteurs écoutent les explications de M. Bonnefoy (à l'extrême-gauche) promu au titre de "cicérone" » (Photo Faille ; E.R., 08/07/1963)

Jean Minjoz (à droite) devant le fort, entouré des invités à l'inauguration le 6 juillet 1963 (Photo Faille ; E.R., 08/07/1963)

(E.R., 08/07/1963)

(E.R., 08/07/1963)

« Vue générale de l'édifice » (Wikipédia, article Fort de Bregille)

Salle des fêtes « relevée de ses ruines » (Wikipédia, article Fort de Bregille)

PARTIE 2 : PREMIER MOIS D'ACTIVITÉ, JUILLET 1963

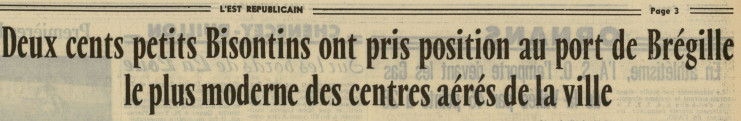

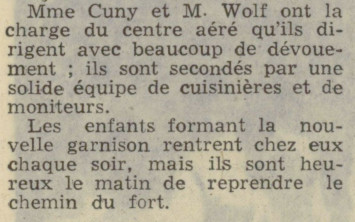

(E.R., 10/07/1963)

« C'est l'heure du goûter de ces charmantes fillettes qui attendent sagement » (Photo Faille ; E.R., 10/07/1963)

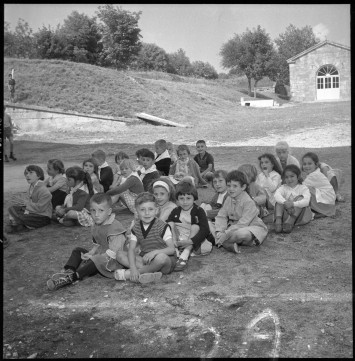

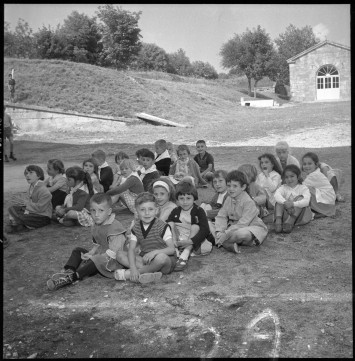

Quelques-uns des « deux cents gosses venus de tous les coins de la ville » (Photo Faille ; E.R., 10/07/1963)

« L'équipe des cuisinières chargées de préparer repas et goûter pour tous les affamés » (Photo Faille ; E.R., 10/07/1963)

(E.R., 10/07/1963)

PARTIE 3 : SUCCÈS ET ÉVOLUTIONS, 1963-1969

(E.R., 18/07/1969)

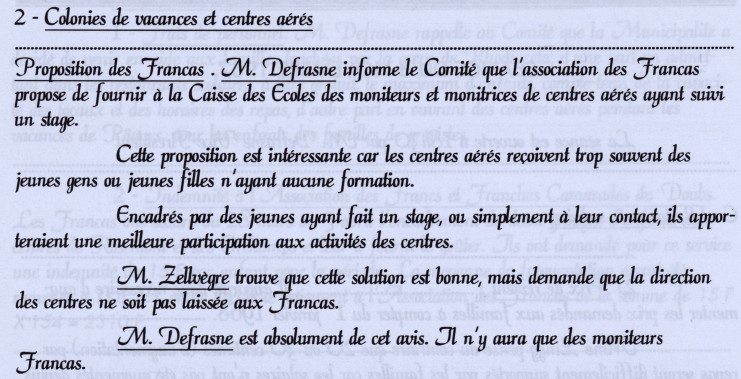

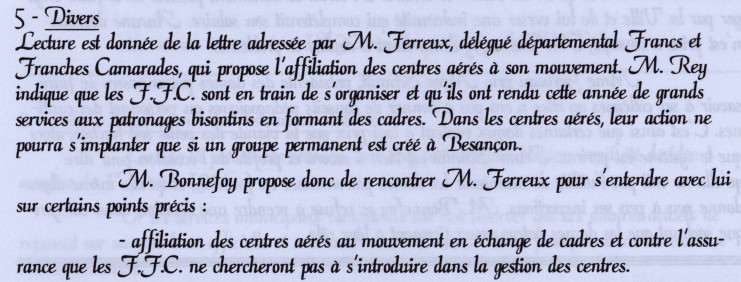

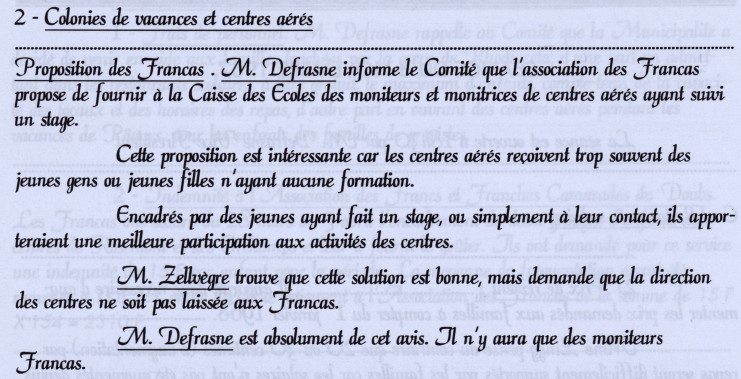

24 mars 1964. Caisse des écoles : les Francas proposent l'affiliation des centres aérés à leur mouvement (Archives municipales, 499W2)

23 avril 1968. Le comité de la Caisse des écoles veut des Francas pour animer, pas diriger (Archives municipales, 499W2)

28 avril 1969. Francas : la Caisse des écoles ne regrette pas son choix (Archives municipales, 499W2)

« Au milieu des enfants, M. Hirn, directeur du centre » (Photo Faille ; E.R., 18/07/1969)

« Ils s'initient au montage des mobiles » (Photo Faille ; E.R., 18/07/1969)

Dans une salle voûtée, refuge contre la chaleur (Photo Faille ; E.R., 18/07/1969)

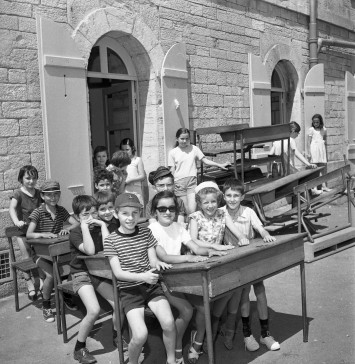

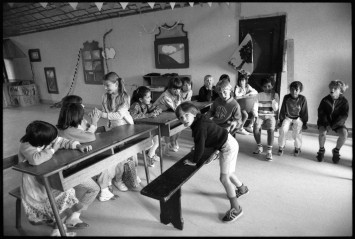

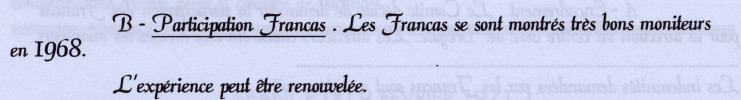

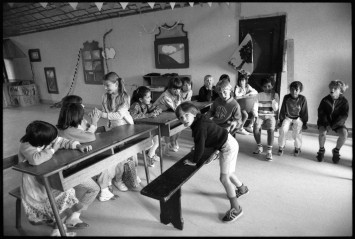

« Ils ont pris place sur les bancs de classe, mais pour rire… » (Photo Faille ; E.R., 18/07/1969)

(E.R., 18/07/1969)

(E.R., 18/07/1969)

PARTIE 4 : RANÇON DU SUCCÈS (ANNÉES 1970)

(E.R., 28/08/1978)

J. Boichard évoquant les problèmes... et leur solution (E.R., 28/08/1978)

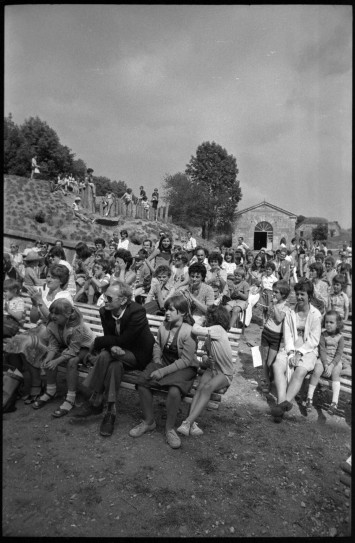

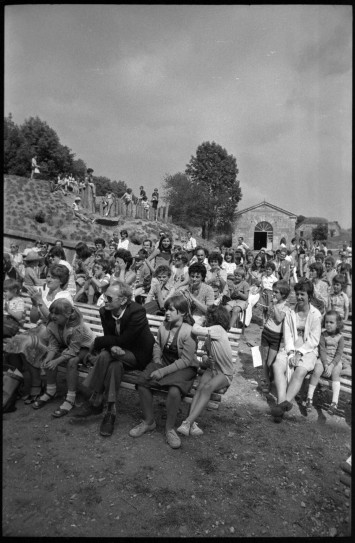

Fête des parents à Bregille (Photo Faille ; E.R., 28/08/1978)

(E.R., 28/08/1978)

« La petite chanson traditionnelle et gaie » (Photo Faille ; E.R., 28/08/1978)

PARTIE 5 : ACCÉLÉRATION ET CONTINUITÉ (ANNÉES 1980)

(E.R., 19/07/1984)

(E.R., 19/07/1984)

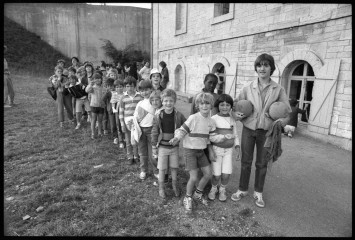

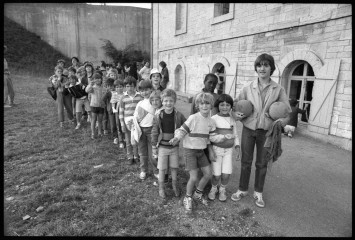

« Accompagnés de deux animateurs, le groupe quitte le fort pour jouer dans ses environs » (Photo Faille ; E.R., 19/07/1984)

(E.R., 19/07/1984)

« Les petits attendent les ciseaux et le papier. L'heure du découpage a sonné…» (Photo Faille ; E.R., 19/07/1984)

A l'intérieur du fort, dans l'une des salles voûtées reconverties (Photo Faille ; E.R., 19/07/1984)

ÉPILOGUE EN COULEURS 1984-2023

Animaux

Cabanes

Trésor

Grands jeux

Article de L'Est républicain du 10/07/1963

Article de L'Est républicain du 18/07/1969