Le temps de la Grande Guerre à la lecture de journaux de Besançon

Le blog

Le petit comtois du 21/12/1913

Pivoine avec sa chambrée

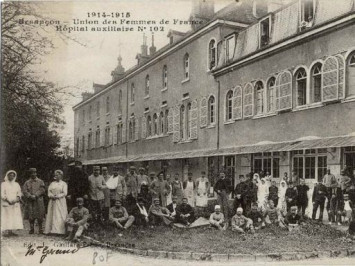

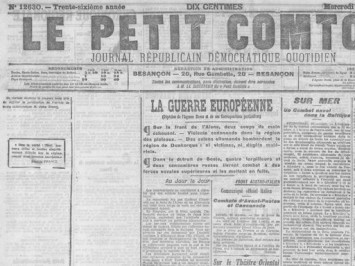

Le petit comtois du 09/09/1917

L'Eclair comtois du 04/01/1916

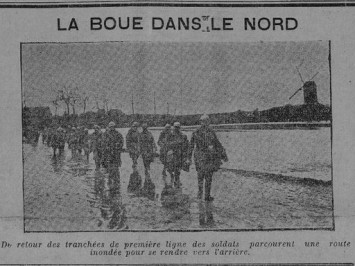

Le petit comtois du 17/10/1917

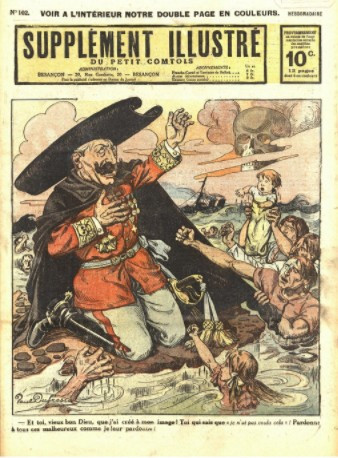

Supplément illustré du Petit comtois

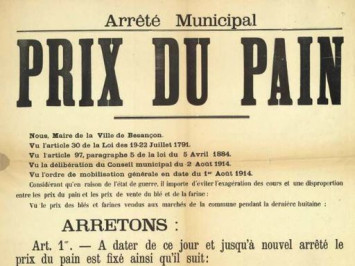

Arrêté municipal sur le prix du pain

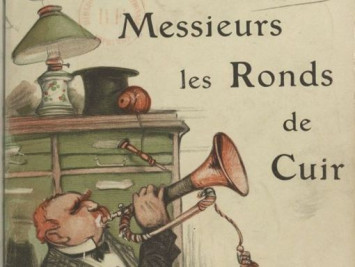

"Messieurs les Ronds de cuir"

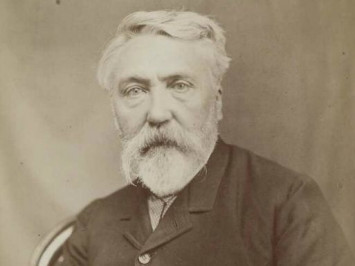

Charles Beauquier, Député du Doubs

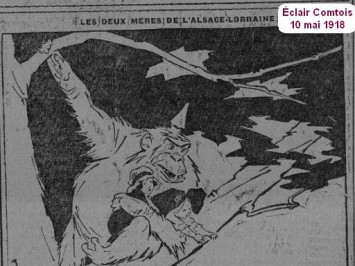

L'Eclair comtois 10/05/1918