Les Lumières de la ville ?

Les anciens quais, vus de la Mouillère - Dessin Coindre, 13833-257

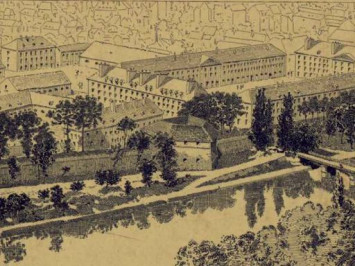

Casernes Saint Paul - 13832-209

Photographie panoramique de l'actuel quai de Strasbourg à Besançon vers 1860 - 50Z1

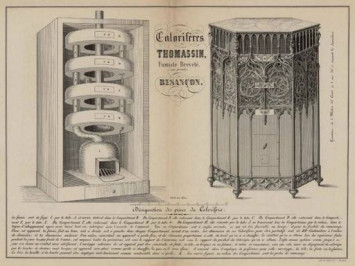

Calorifères Thomassin Besançon - 2F10

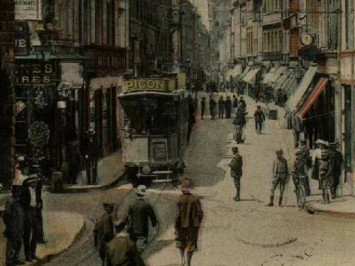

La Grande-Rue, 1900-1910 - CP-B-P89-0087

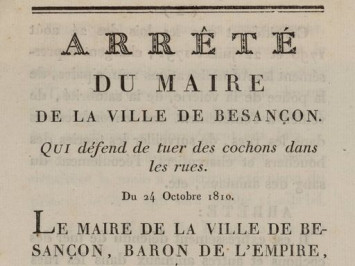

Interdiction de tuer les cochons dans la rue : arrêté municipal (1810) - 5J90

5J3

Crèche Bersot, 1904/1930 - CP-B-P32-0005

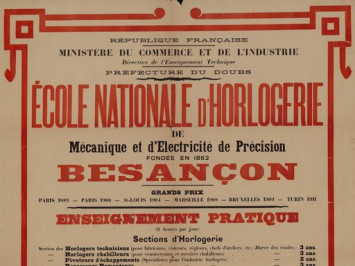

Ecole nationale d'horlogerie - 1R94

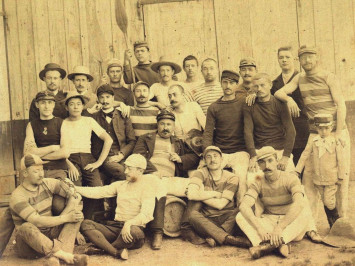

1M95

Promenade à l'exposition universelle de Besançon, 1860 - 73262, 73202, 64872

SNB - 28Z