Les MNR du musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon

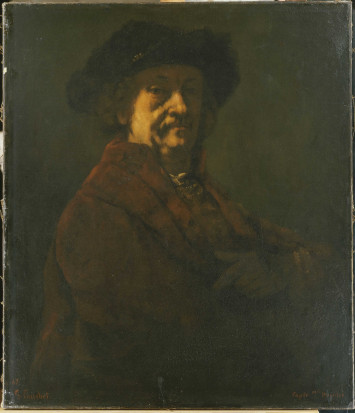

Gustave Courbet (1819-1877), Les braconniers dans la neige, huile sur toile, 65.2 x 81.5 cm, D. 953.1.4, MNR 176

La salle des Martyrs du musée du Jeu de Paume, Paris, 1941. ©DR

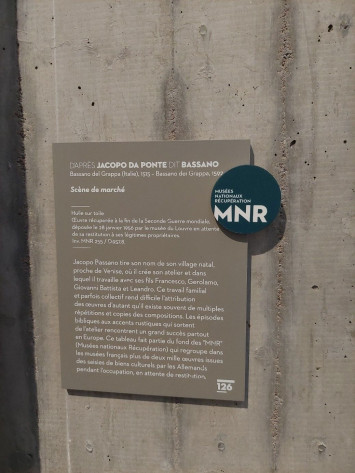

Attribué à Francesco dal Ponte dit Francesco Bassano il Giovane (1549-1592) et atelier, Scène de marché, huile sur toile, 125 x 172 cm, Inv. D. 957.8.1, MNR 255

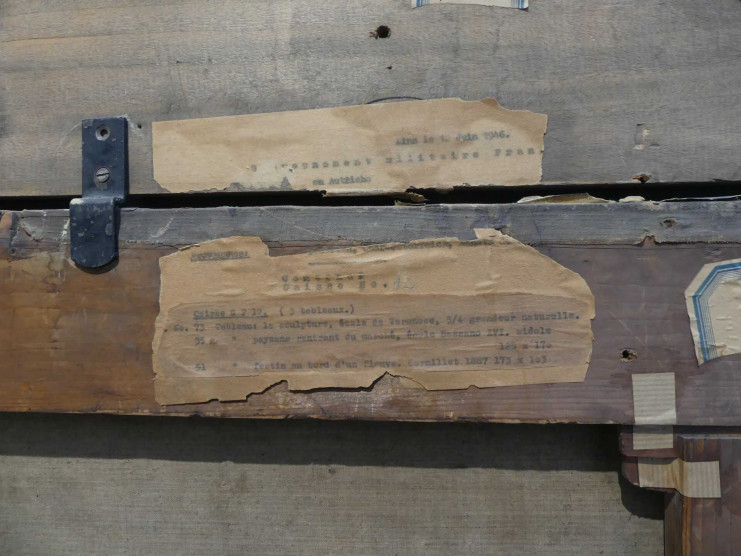

Etiquette dactylographiée au dos du Bassano

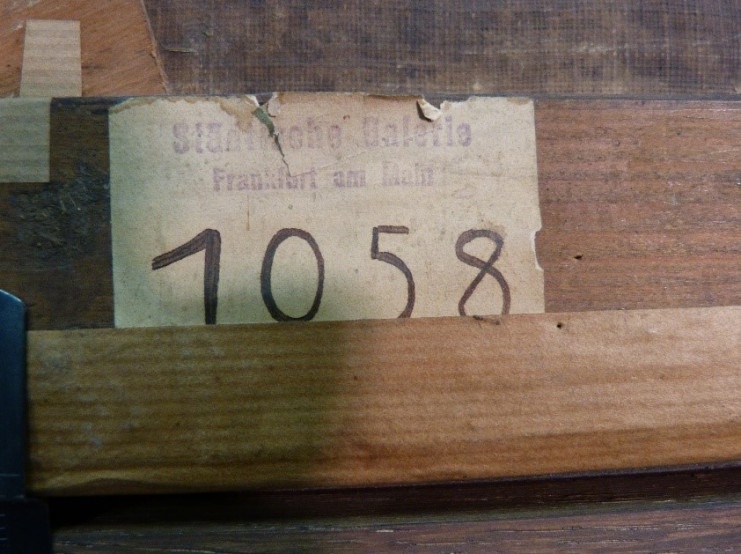

Etiquette au dos du Guglielmi retraçant son achat par la Städtische Galerie de Francfort, sous le numéro 1058