Les monnaies de Rougemont : analyse d'un dépôt médiéval

Photographie du dépôt monétaire de Rougemont avant sa restauration (Jean-Louis Dousson)

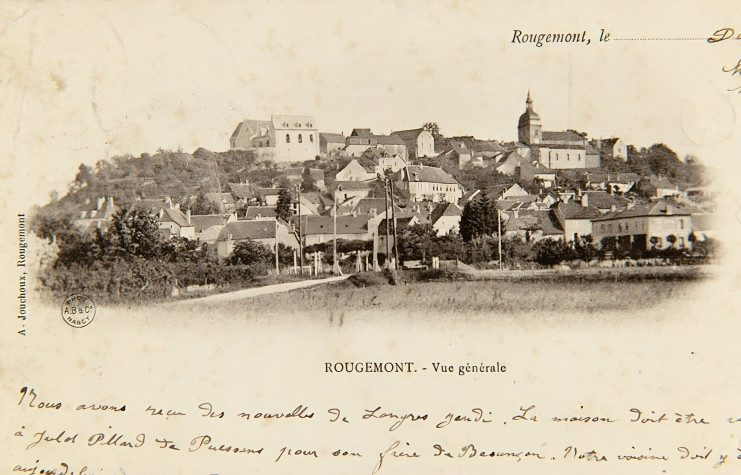

Vue générale du bourg de Rougemont sur une carte postale – par AB et Cie, ed. A. Jouchoux, fait à Rougemont entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle (© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine)

Droit et revers d’un denier estevenant de Rougemont (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon)

Droit et revers d’un denier tournois de Rougemont (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon)

Variations dans la frappe d’estevenants au niveau du pouce et du nombre de points sur la manchette (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon)

Droit et revers du denier digenois de Rougemont (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon)

Photographie d’un des fragments de tissu présents dans le dépôt de Rougemont (E. Tisseau)