Les tribulations d’un Français en Afrique (1895)

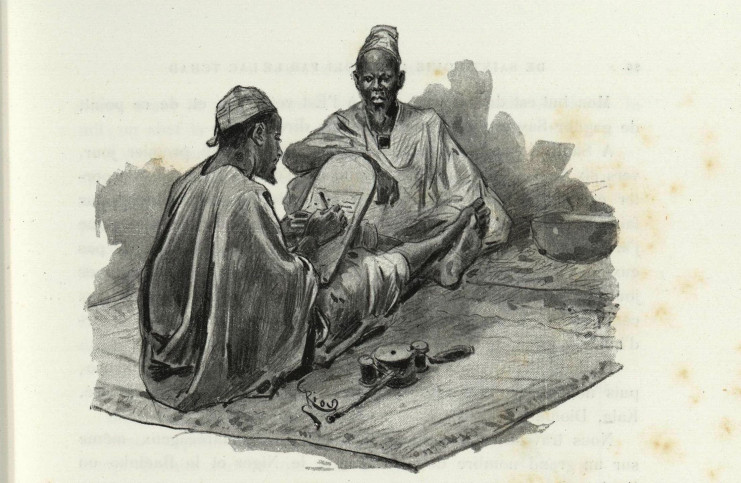

Ecrivain public

Parfait-Louis Monteil à 35 ans

La mission à l'arrivée à Marseille

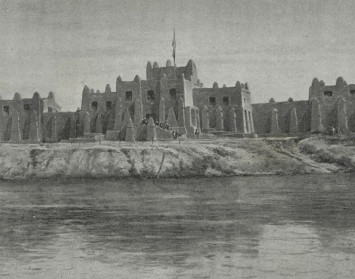

Palais de la Résidence à Ségou

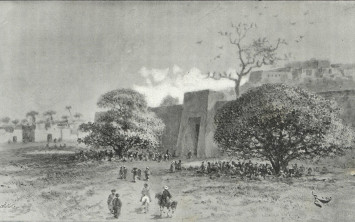

Entrée à Dori

Captives de Pello faisant sécher le couscous

Au marché de Satiri. Jeunes vendeuses de coton

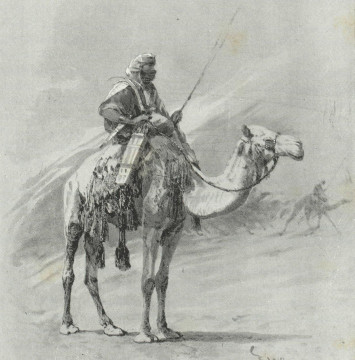

La caravane haoussa en marche

A Bakousso. Réception du Ghaladima

Palais du Roi à Kano

Entrée à Kouka

Type toubbou

A Yassakoua. Aldiouma a déserté

De St Louis à Tripoli par le lac Tchad

Niamey, le monument Monteil (1928)