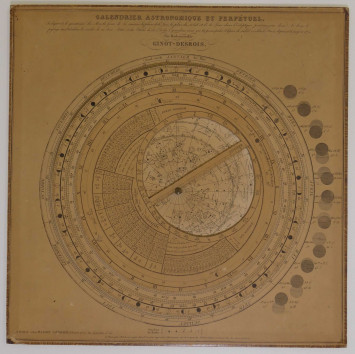

Estampes et horlogerie : la collection d'Edouard Gélis

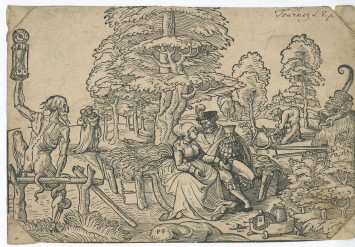

1953.7.460 – Antoni Zürcher d’après Adrian Van de Venne, Dialogue entre la mort et un vieil homme, vers 1790-1798, taille-douce sur papier

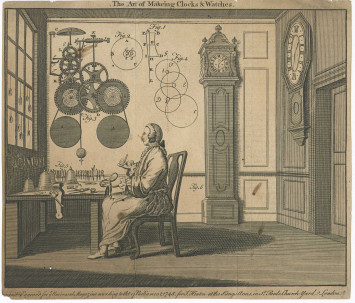

Horlogerie ancienne, Edouard Gélis, 1949

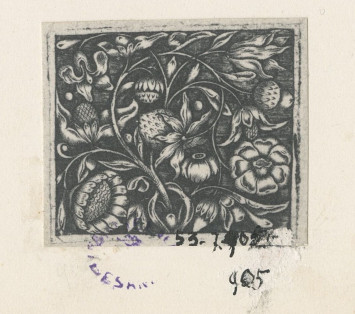

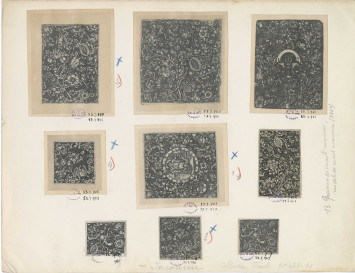

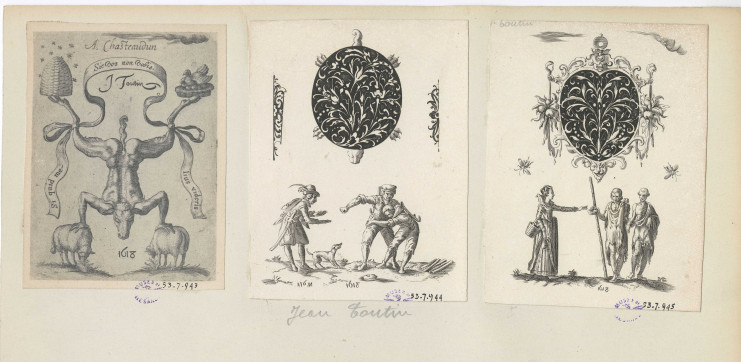

1953.7.943-945 - Jean Toutin, reproductions imprimées d’estampes de 1618.