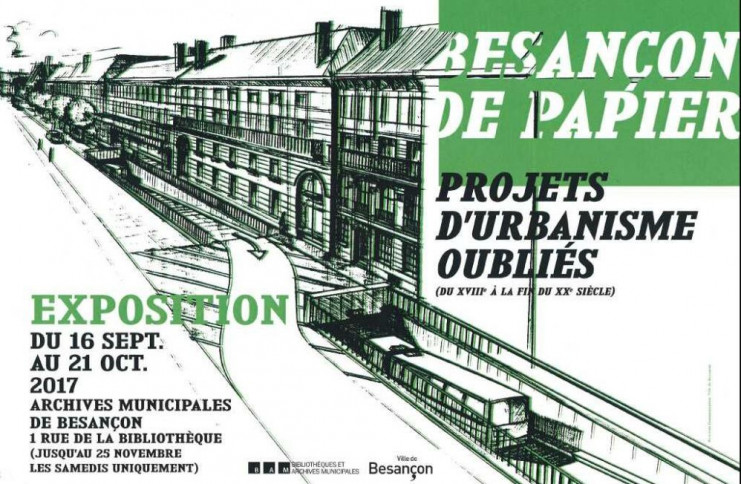

Besançon de papier

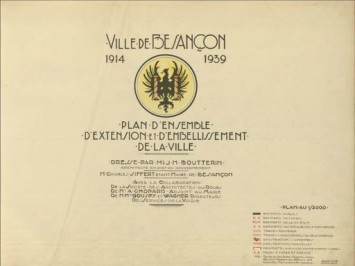

Plan d’extension et d'embellissement de la ville, 1938 (AM, 3T9).

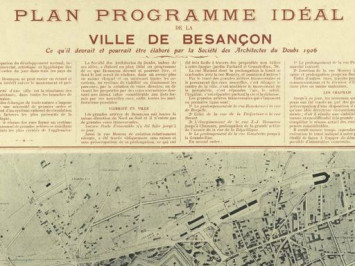

Plan-programme de la Société des Architectes du Doubs, 1906 (AM, 816W23).

Maquette du projet de centre directionnel, 1969 (AM, 46W71).

Plan de déplacement de l’église Saint-Maurice, 1835 (AM, 1O71)

Tracé du canal traversant la Boucle, 1809 (AD du Doubs, 12J38)

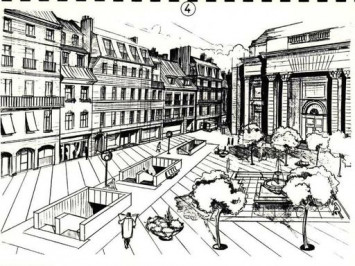

Perspective de la station de bus souterraine place du Huit-Septembre, 1979 (AM, 884W6).

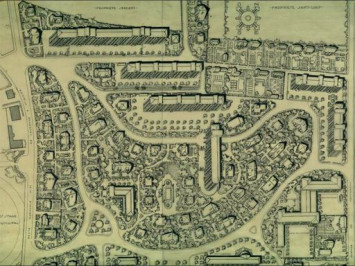

Projet de cité-jardin à Montrapon, 1951 (AM, 354W135).

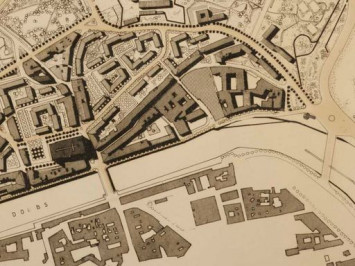

Plan de réaménagement du quartier Battant, 1962 (AM, 14Fi2).

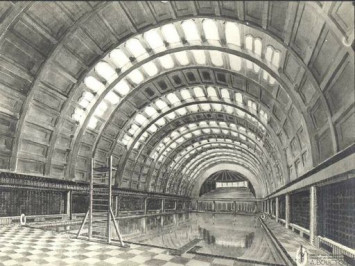

Projet de piscine à Canot : vue intérieure, 1935 (AM, 20Fi51).

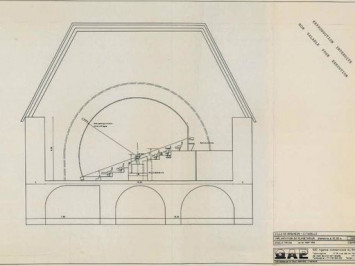

Coupe d’implantation d'un planétarium à la citadelle, 1989 (AM, 778W8).