Besançon par Abel Monnot (1)

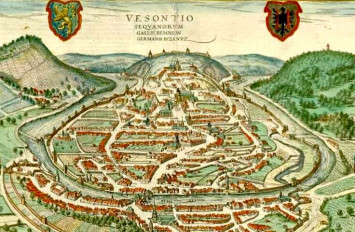

Vue cavalière de Besançon, dessinée par Pierre d'Argent

Les parapets du pont Battant

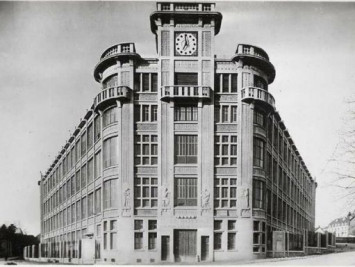

L'école d'horlogerie sans toits visibles

Photos Faille 1959

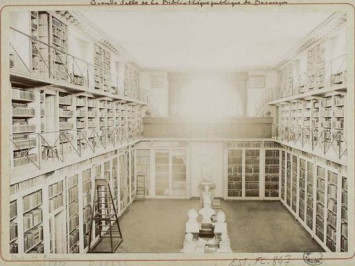

La bibliothèque de Besançon

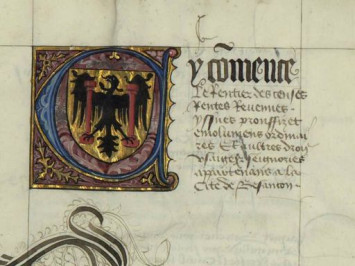

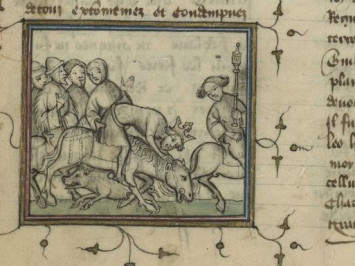

Les armes dans un livre de compte

Ms 677 Le Roi tué par un cochon

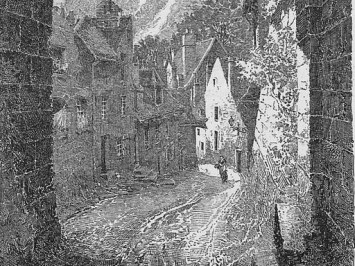

Mon Vieux Besançon de Gaston Coindre

Charles Jouas

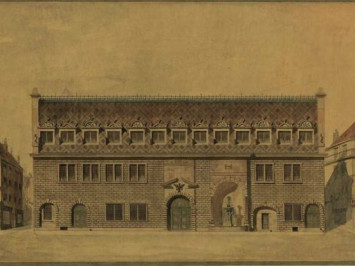

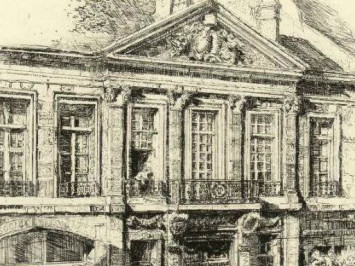

L'Hôtel de Ville

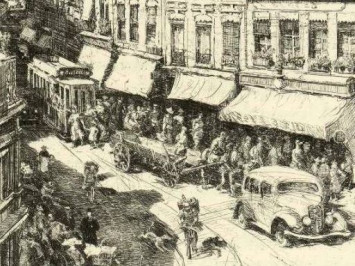

Charles Jouas

Les ancres de l'hôtel Pourcheresse de Fraisans

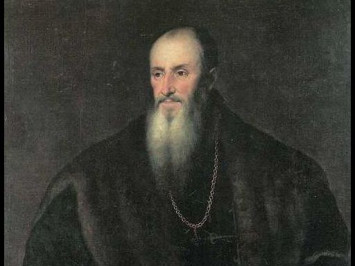

Nicolas de Granvelle par Titien

Un chromo Parmentier

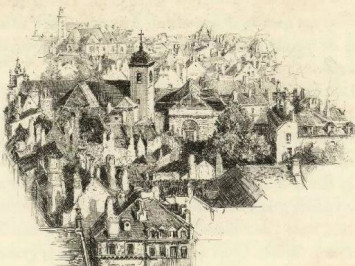

Charles Jouas