Il y a 60 ans : décembre 1960 à travers les photographies de Bernard Faille pour l'Est républicain (1ère partie)

La "monstrueuse" goudronneuse

La rue du Capitole rebaptisée à la demande des commerçants

Premiers coups de bulldozer : démolition de « l’ancienne et éphémère église de Saint-Claude »

Décor de la “querelle de la rue Proudhon prolongée”

Duel aérien entre El Kaim (Besançon) et Albert (Béziers) sous l’œil de Biscarrat (Besançon), devant des spectateurs « frileusement massés dans les tribunes ».

Lucien Gardon, recrue détendue en compagnie de son entraineur Avellaneda et de ses coéquipiers Gardien et Bahl.

Daniel Duc, autre recrue détendue, en famille à la Taverne alsacienne.

À Deluz : récréation pour écoliers insouciants.

Bac de Deluz tristement abandonné dans paysage d’hiver.

Le curé colombophile de Deluz (l’abbé Georges Bailot) et ses pigeons.

Le canal, les cités et les vieilles maisons groupées autour du clocher sur le proche décor des collines.

Paysage « que voient chaque jour, au sortir de l’usine, les 175 ouvriers qui travaillent aux Papeteries. »

Le « proche décor des collines » au-delà de la papeterie.

Méritants médaillés du travail du G.I.M.M., au nombre de 88.

Émue Mme Menettrier, institutrice retraitée à Déservillers.

Heureux travailleurs médaillés chez LIP, invités « à trinquer… à leur santé et à la prospérité de l’entreprise. »

Fiers médaillés militaires, dont Maurice Poyard (ancien résistant déporté) recevant la croix de guerre avec palme.

Solennels bizuths peut-être un jour médaillés, mais pour l’heure genou à terre pour recevoir le calot.

Honoré M. Demange, vice-président de la Chambre des métiers, médaillé du Mérite artisanal des mains du préfet.

Emballeuses et autres employés travaillant à la chaîne d’emballage.

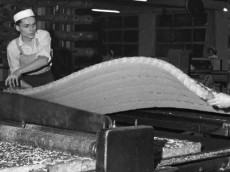

Après « baquage », pâte se déversant dans un récipient puis passant entre des rouleaux qui la répartissent dans les grandes plaques.

Après démoulage, ouvriers plaçant les immenses pains sur le banc des coupeuses.

Presses à air comprimé utilisées par le fromager, M. Tournoux.

Bâtiment au style « mas provençal » et des hommes « de bon sens »

Première "coulée" à Échevannes.