1865 à 1929, des athlètes en goguettes

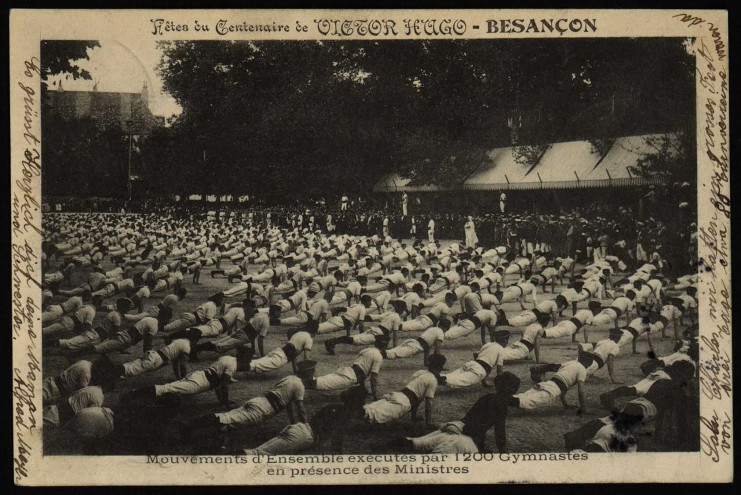

Carte postale, Fêtes du centenaire de Victor Hugo, mouvements d’ensemble effectués par 1 200 gymnastes, 1902, BMB, CP-B-P1-0049

Match RCFC – Rouen, photographie de Bernard Faille pour l’Est Républicain, 1958, BMB, Ph 6894 - 6913

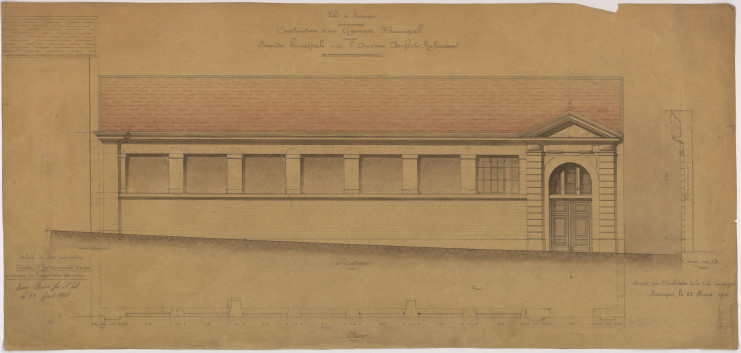

Façade principale du gymnase municipal, AMB, 2fi640.

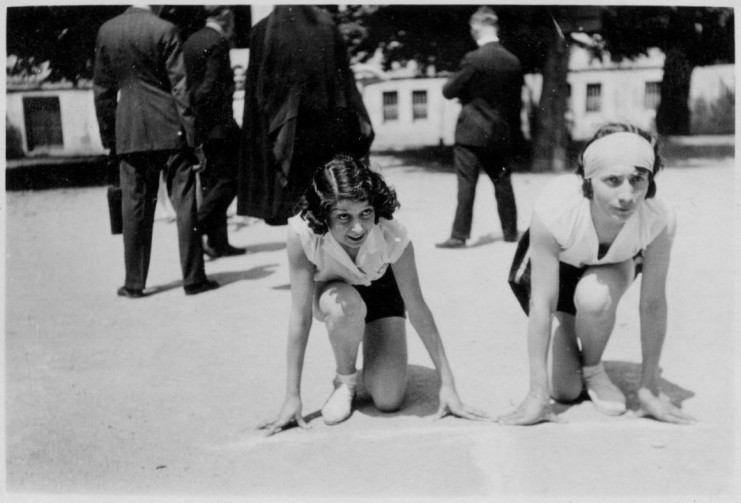

Pionnières du Vesontio Fémina, BMB, don de Christian Vivier

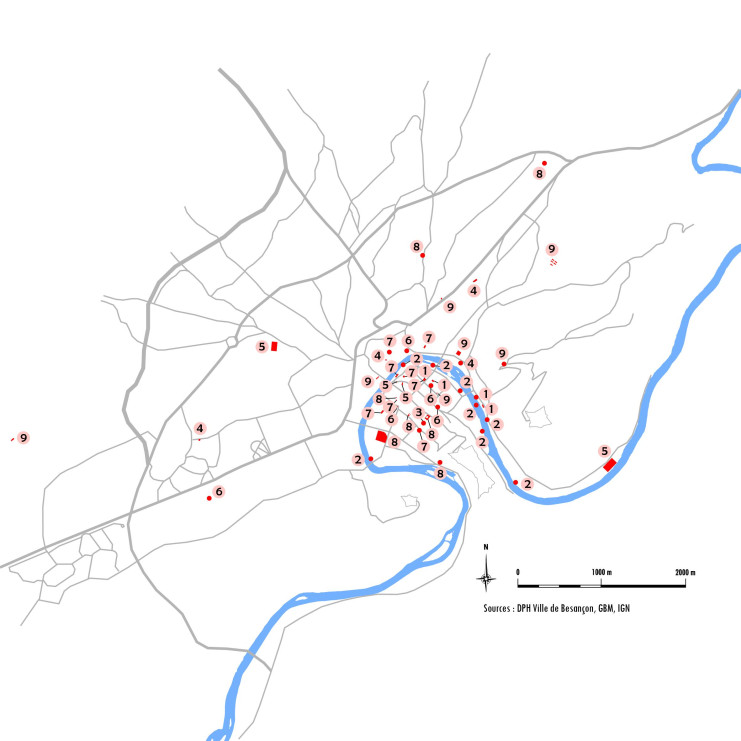

1 – Sports nautiques ; 2 – Bains de rivière, patinage ; 3 – Kiosque à musique ; 4 – Multisports ; 5 – Stades, athlétisme ; 6 – Tir ; 7 – Gymnastique ; 8 – Sociétés d’alpinisme ; 9 – Thermalisme, bains-douches, sanatoria © Direction Patrimoine historique, Ville de Besançon