1930 à 1959, le Kursaal et le vélodrome pour un sport populaire

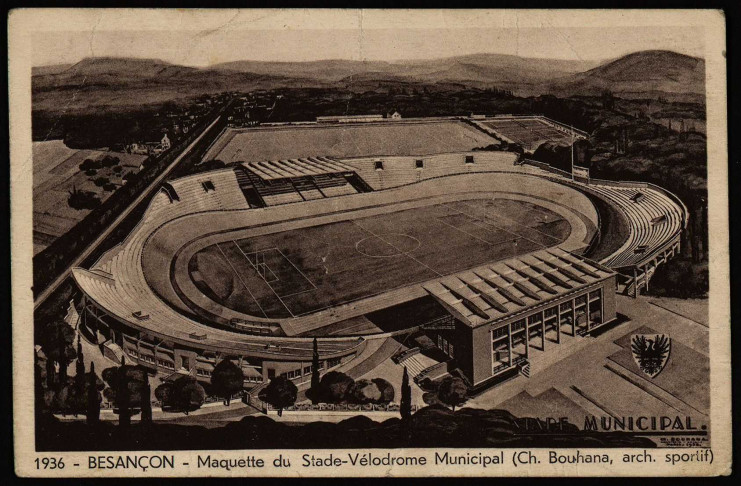

Carte postale, Maquette du stade vélodrome municipal, 1936, BMB, CP-B-P92-0031

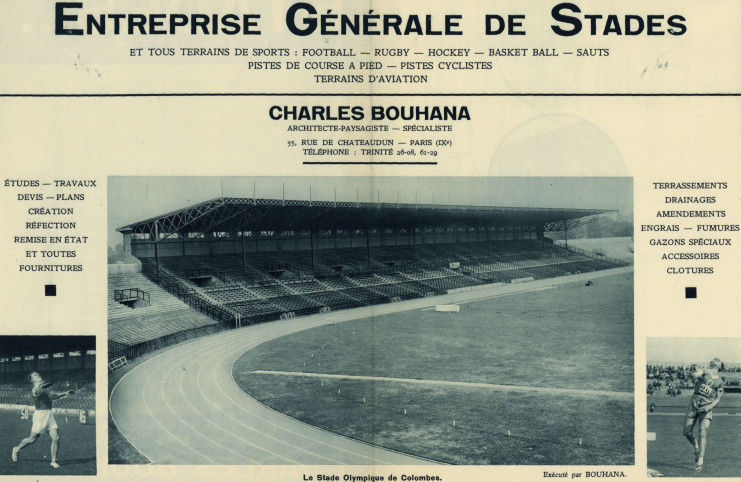

Dépliant publicitaire de l'architecte Charles Bouhana, AMB, 1M164

1 – Complexes sportifs ; 2 – Gymnases ; 3 – Athlétisme, pugilisme ; 4 – Haras ; 5 – Ping-pong ; 6 - Escrime © Direction Patrimoine historique, Ville de Besançon