Annexer et gouverner Besançon au XVIIIe siècle

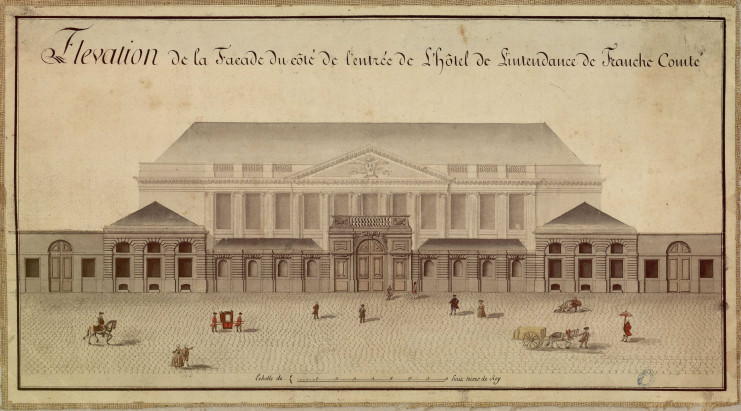

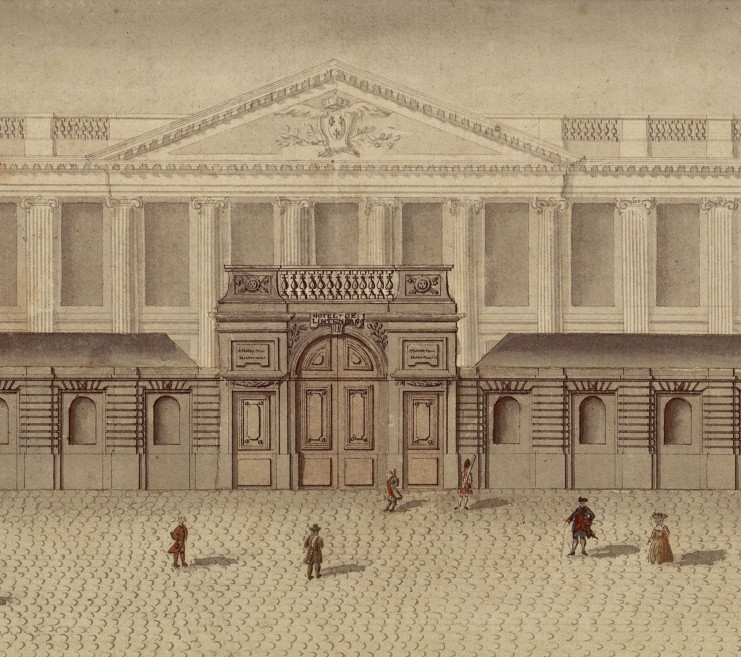

BM YC.BES.B2.6 - Elévation de la façade du côté de l'entrée de l'Hôtel de l'Intendance de Franche-Comté par Nicolas Nicole (détail)

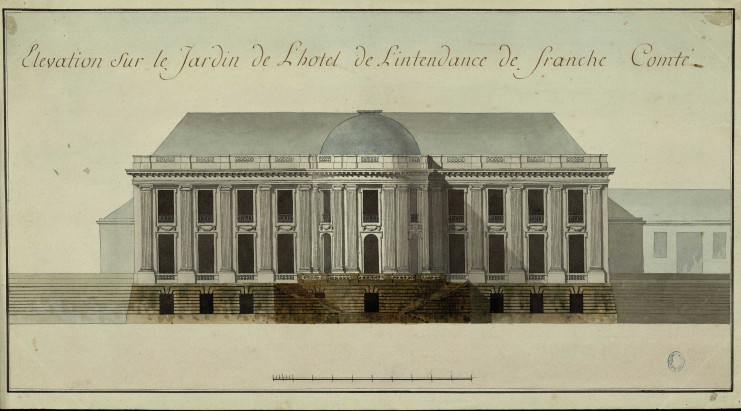

Dessin en vue de la construction de la façade arrière de l’intendance - BM YC.BES.B2.5

Vue de l’entrée de l’intendance - BM YC.BES.B2.6

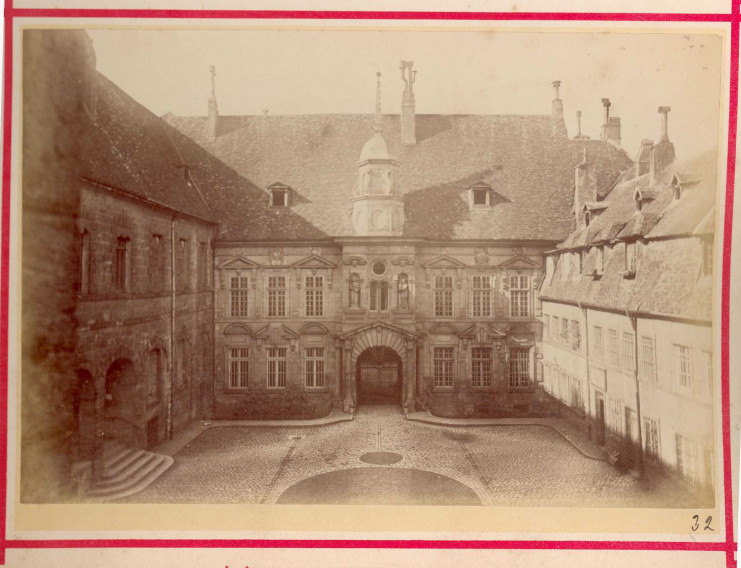

Façade d’Hugues Sambin (années 1580) au palais de Justice - Musée Comtois 2004.00.002.032

Plan du rez-de-chaussée pour le nouveau parlement. En noir, ce sont les bâtiments déjà existants et en rouge les extensions prévues - AM 2fi672

La salle des audiences solennelles. Le relief du fond, figurant le Roi-soleil remettant à la Franche-Comté vaincue le privilège de la justice, est de la fin du XIXe siècle - AM 6Fi1205

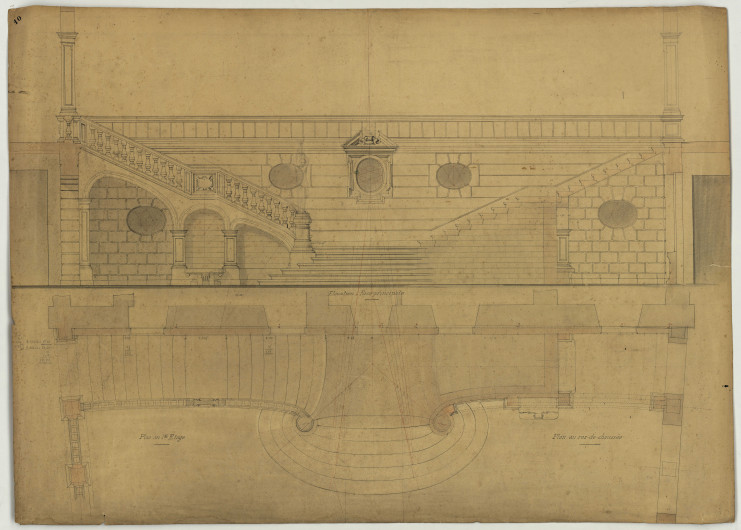

Dessin pour le grand escalier du palais de Justice par Alfred Ducat (fin du XIXe siècle) - AM 2fi1041

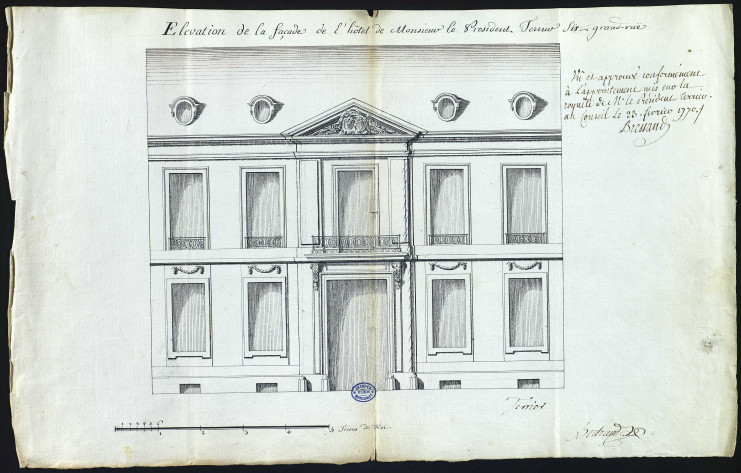

Requête en voirie pour la construction de l’hôtel particulier du président du Parlement Terrier de Santans (1770), actuel n° 68 de la Grande-Rue - AM DD19