Guerre aux démolisseurs ! Victor Hugo et la défense du patrimoine

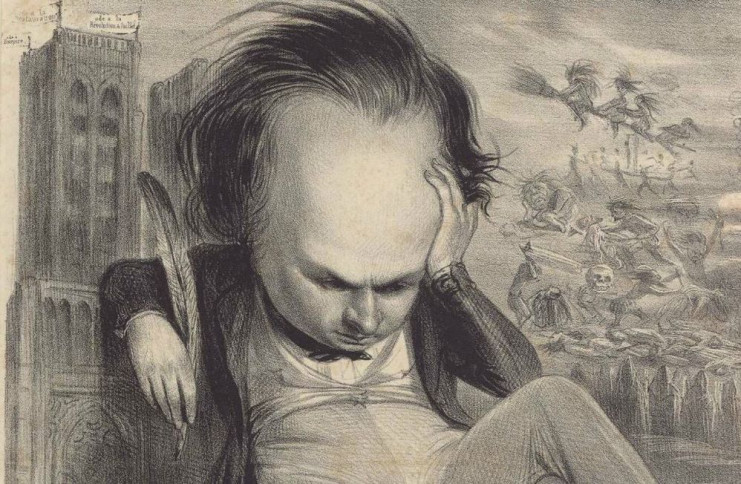

Victor Hugo. Panthéon charivarique, Benjamin Roubaud, 1841

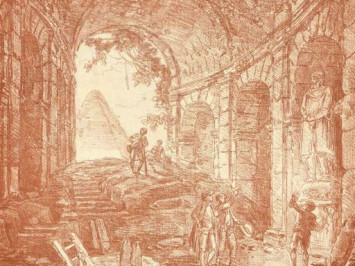

Les découvreurs d'antiques, Hubert Robert, 1765

![Une fontaine dans des ruines médiévales, Hubert Robert, [1765]](/images/2e58ff02-b39f-4467-99b1-a8057e624511_2_column.jpg)

Une fontaine dans des ruines médiévales, Hubert Robert, [1765]

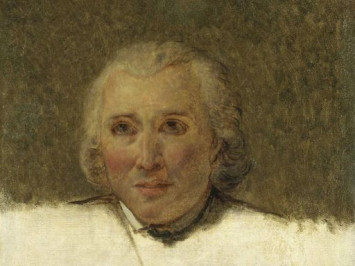

Portrait de l’abbé Grégoire, Jacques-Louis David, 1791-1792

Portrait de Victor Hugo à 27 ans, Achille Devéria, 1829

Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. Franche-Comté Godefroy Engelmann 1e moitié du XIXe siècle

Hugoth Martin Disteli, dessinateur ; S. Durier, lithographe

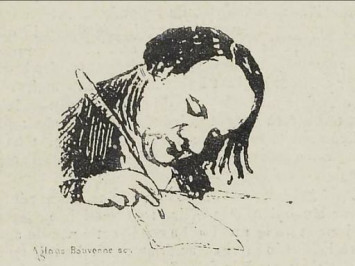

Portrait de Victor Hugo d’après un dessin à la plume de Prosper Mérimée à l’Académie française Aglaüs Ernest Bouvenne 1877-1885

Sans titre (Ramponeau) Christoph Weber 2009 97 pavés en papier mâché, FRAC Franche-Comté, Besançon, inv. 2009-7-1