« A la loupe » (2024)

La fête des fous

Cette fête religieuse est célébrée presque partout en Europe depuis le XIIe siècle jusqu’à la fin du XVIe siècle, à plusieurs dates suivant les endroits et les églises qui l’organisent : on retrouve la plupart du temps le 28 décembre (saints Innocents), le 6 décembre (saint Nicolas), le 1er janvier (Circoncision) ou le 6 janvier (Epiphanie).

Elle est restée célèbre surtout grâce au récit qu’en fait Victor Hugo en 1831, au début de son roman Notre-Dame de Paris : « Le 6 janvier [1482], ce qui mettoit en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Jehan de Troyes, c’était la double solennité, réunie depuis un temps immémorial, du jour des rois et de la fête des fous. » (p. 6 éd. 1865)

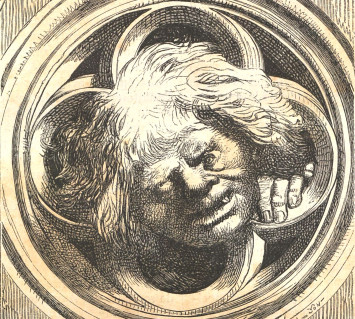

Lors d’un concours de grimaces, Quasimodo est élu pape des fous. « - Hé ! Je le reconnais, s’écria Jehan, qui était enfin descendu de son chapiteau pour voir Quasimodo de plus près, c’est le sonneur de cloches de mon frère l’archidiacre. – Bonjour, Quasimodo ! (…) Cependant, tous les mendiants, tous les laquais, tous les coupe-bourses, réunis aux écoliers, avaient été chercher processionnellement, dans l’armoire de la basoche, la tiare de carton et la simarre dérisoire du pape des fous. Quasimodo s’en laissa revêtir sans sourciller et avec une sorte de docilité orgueilleuse. Puis on le fit asseoir sur un brancard bariolé. Douze officiers de la confrérie des fous l’enlevèrent sur leurs épaules (…). Puis la procession hurlante et déguenillée se mit en marche pour faire, selon l’usage, la tournée intérieure des galeries du Palais, avant la promenade des rues et des carrefours. » (p. 30)

« (…) la procession du pape des fous (…) après avoir parcouru force rues et carrefours, débouchait dans la place de Grève, avec toutes ses torches et toute sa rumeur. Cette procession, que nos lecteurs ont vu partir du Palais, s’était organisée chemin faisant, et recrutée de tout ce qu’il y avait à Paris de marauds, de voleurs oisifs et de vagabonds disponibles ; aussi présentait-elle un aspect respectable lorsqu’elle arriva en Grève. » (p.37)

C’est alors que l’archidiacre Frollo vient interrompre la cérémonie : il arrache à Quasimodo sa crosse de pape des fous. Quasimodo ne réagit pas quand il reconnaît Frollo, son père adoptif. « Le prêtre lui arracha sa tiare, lui brisa sa crosse, lui lacéra sa chape de clinquant. (…) Alors la confrérie des fous, la première stupeur passée, voulut défendre son pape si brusquement détrôné. » (p. 38)

Voilà pour la légende, avec la version romancée par Victor Hugo.

Et la réalité historique à Besançon ?

Dans un manuscrit de 1250, on a la chance de lire un texte exceptionnel qui recense quatre « prélats festifs » :

un « pape des fous » à l’ancienne église Saint-Etienne (du Mont, c’est-à-dire de la citadelle),

un « archevêque des Innocents » à la cathédrale Saint-Jean,

un « cardinal » à la collégiale Saint-Paul,

un « évêque » à la collégiale Sainte-Madeleine.

Quelle est la signification de ces deux termes, fous et Innocents ?

L’Eglise, qui organise et encadre ces fêtes, en propose une signification chrétienne. La folie renvoie au célèbre psaume 53 « Dixit insipiens in corde suo : Deus non esse » (Le fou dit dans son cœur : Il n'y a pas de Dieu). Les Innocents sont les enfants de moins de deux ans tués sur l’ordre du roi Hérode à la naissance de Jésus, dont le martyre est célébré le 28 décembre, trois jours après Noël.

L’idée générale est de laisser le premier rôle aux enfants de chœur ou aux clercs des ordres inférieurs, qui vont diriger la célébration religieuse à la place des prêtres habituels. Ceux-ci acceptent cette inversion de la hiérarchie dans un esprit d’humilité chrétienne : « Les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers » (Matthieu 20:16), « Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles » (Luc 1:52).

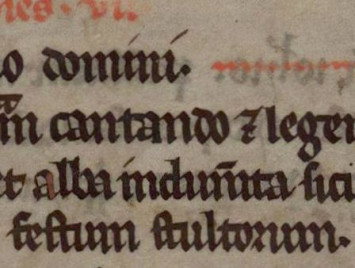

Le peuple des fidèles, lui, qui participe en masse aux grandes fêtes religieuses, propose parfois une interprétation bien plus carnavalesque de ces fêtes des Innocents ou des fous. C’est ce qu’on appelle la « religion populaire », où l’on peut parfois déceler des héritages de traditions pré-chrétiennes, ou simplement un mélange du sacré et du profane assez répandu au Moyen-Age.

L’Eglise alterne entre désir de réforme ou interdiction de ces fêtes, à cause de « trop nombreuses dérisions », de la part des enfants de chœur, des jeunes clercs, ou des simples participants extérieurs à l’Eglise.

On n’a malheureusement jamais la description détaillée de ces « dérisions » dans les documents écrits (pour ne pas les encourager). De plus, chaque église est libre de fixer son organisation des fêtes religieuses, ce qui explique les situations très variées suivant les endroits.

Revenons à Besançon en 1250 : grâce au manuscrit 98, on peut suivre en détail le déroulement prévu par l’église Saint-Etienne pour la fête.

Le pape est élu pour un an, chaque 27 décembre au soir (début de la fête des Innocents).

Il est confirmé le 28 décembre par le pape précédent, à l’issue d’une véritable procession en ville où il parcourt les rues et visite les principales églises pour percevoir les taxes permettant de financer un banquet.

« Versus dicitur a pueris » : Le verset est dit par les enfants (de chœur).

Le terme de « puer » peut regrouper à la fois les enfants de chœur, les jeunes jusqu’à 17 ou 25 ans, et les clercs des ordres inférieurs en tant que subordonnés. Parmi ces diacres et sous-diacres, on peut retrouver des laïcs qui font partie du personnel de l’église mais qui ne se destinent pas à « entrer dans les ordres » (supérieurs).

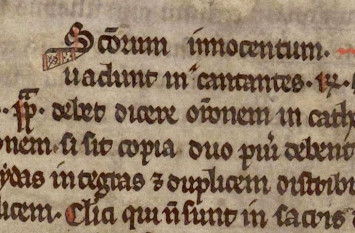

« Papa debet dicere orationem in cathedra episcopali » : Le pape (des fous) doit dire la prière dans la chaire de l’évêque.

Cette inversion des rôles fait débat dès l’époque à cause du caractère sacré de la chaire de l’évêque, et elle n’est pas autorisée partout pour la fête des fous.

« Duo pueri debent regere chorum » : Deux enfants doivent diriger le chœur.

« Clerici qui non sunt in sacris debent percipere in hac die sicut canonici distributiones » : Les clercs qui ne sont pas dans les (ordres) sacrés doivent percevoir ce jour-là les distributions (de pain et de vin) comme les chanoines.

Les chanoines sont des prêtres qui célèbrent les offices religieux, regroupés dans un « chapitre », mais qui ne sont pas des moines. Ils perçoivent des revenus (prébendes) et ils ont « voix au chapitre » lorsqu’il faut prendre une décision collective.

« Quilibet comorans in monte debet papae panem et vinum secundum consuetudinem approbatam » : Qui que soit qui se trouve sur le mont (Saint-Etienne, c’est-à-dire la colline de la citadelle) doit au pape le pain et le vin suivant la coutume approuvée.

Le pape des fous parcourt le territoire de la ville en faisant des haltes aux principales églises pour collecter les offrandes nécessaires au banquet de la fête (comme la collecte des enfants pour carnaval ou Halloween).

« Papa debet equitare cum cardinalibus suis indutus indumentis papalibus sicut fuit in vesperis et debet portare rosam auream. » : Le pape (des fous) doit chevaucher avec ses cardinaux (festifs), revêtu des vêtements papaux comme lors des vêpres (la veille au soir, début de la fête), et il doit porter une rose d’or.

Cette rose d’or fait allusion à la procession du pape à Rome, le dernier dimanche de Carême (Letare). Elle rappelle que l’église Saint-Etienne avait été fondée au XIe siècle comme l’église principale du diocèse, devant même la cathédrale Saint-Jean pourtant plus ancienne. Les deux chapitres de chanoines ont longtemps été en rivalité, jusqu’à leur fusion en 1253. Le pape des fous et l’archevêque des Innocents permettent de distribuer les préséances par le biais de la fête.

L’élection du pape des fous a lieu le soir du 28 décembre, tandis que son prédécesseur est encore en charge. Aux questions qu’on lui pose, le futur pape doit répondre par «Je le veux».

– « Vis fieri papa » : Veux-tu devenir pape ?

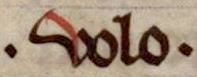

– « Volo » : Je le veux.

– « Vis regere et defendere sanctam romanam Ecclesiam cum filiabus suis » : Veux-tu diriger et défendre la sainte Eglise romaine et ses filles ?

– « Volo » : Je le veux.

– « Vis esse bone indolis prudens et castus » : Veux-tu être de bon caractère, avisé, prudent et chaste ?

– « Volo » : Je le veux.

– « Vis confirmari » : Veux-tu être confirmé ?

– « Volo » : Je le veux.

– « Et ego confirmo te in nomine Patris et Filii et Spiritu sancti » : Je te confirme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

A la cathédrale Saint-Jean, on retrouve presque mot pour mot le même déroulement de la fête des Innocents, mais avec un archevêque des Innocents au lieu du pape des fous.

La fête des fous est donc une fête tout à fait sérieuse, organisée par l’Eglise et qui apparaît dans les documents liturgiques selon la même forme que les autres fêtes religieuses, avec simplement le détail de ses particularités. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de débordements de la part des participants, comme pour d’autres grandes fêtes d’ailleurs, mais on est quand même très loin de la légende véhiculée dès l’apparition de la fête par ses adversaires, puis par les historiens amateurs et les romanciers.

La fête est définitivement supprimée à Besançon par les interdictions de 1585 et 1587, dans le contexte de la Contre-Réforme catholique.

Conclusion : "Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende !" (L'homme qui tua Liberty Valance, 1962).

Pour l’histoire des mentalités, un roman historique réussi est bien plus parlant qu’une reconstitution fragmentaire (et frustrante) par un historien.

Pierre Emmanuel Guilleray

Bibliographie :

A. CASTAN, « Le forum de Vesontio et la fête des fous à Besançon », Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 1877, pp. 388-401 (BMB PER 6048)

J. GAUTHIER, « La fête des fous au chapitre de Besançon », Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1876-1877, pp. 183-216 (BMB PER 6067). Cite les sources conservées aux Archives départementales du Doubs (archives des chapitres).

DAHHAOUI, Yann. « Le pape de Saint-Etienne : fête des Saints-Innocents et imitation du cérémonial pontifical à Besançon. ». Article, 2008 (en ligne)

DAHHAOUI, Yann. L’évêque des Innocents dans l’Europe médiévale (XIIe-XVe siècle). Thèse, 2012 (en ligne)

TRAMAUX, Manuel. Un ordinaire liturgique bisontin du XIe siècle dans son contexte : l'Ordo canonicorum de la cathédrale Saint-Jean dit "Rituel de saint Protade" (2009). Etude consacrée plus particulièrement aux f. 203-225 du Ms 711, n’étudie pas la fête des fous. Cote BM Besançon 79473

Sources à la BM de Besançon :

Ms 98 Ordinarium ecclesiae Sancti Stephani Bisuntini : ordinaire-coutumier de l’église Saint-Etienne (milieu du XIIIe siècle). Fol. 26 cérémonial de l'élection et de la cavalcade du Pape des fous, par le bas clergé de Saint-Étienne.

Ms 99 « Rituale vetus, seu antiquus liber ceremoniarum ecclesiae Bisuntinae Sancti Johannis Evangelistae » (milieu du XVe siècle). Fol. 19 : Au lieu d'un Pape des fous que l'on élisait à Saint-Étienne, c'était à Saint-Jean un Archevêque des innocents.

Ms 114 Ordinarium ecclesiae collegiatae et parochialis S. M. Magdalenes Bisuntinae (copie réalisée en 1734). p. 204 : L’évêque festif de Sainte-Madeleine de Besançon porte le même titre dans un ordinaire de 1582 : « évêque des choristes » (episcopus choralium)

Ms 711 Ordo canonicorum de Saint-Jean de Besançon (copie fin du XIIe siècle). Fol. 206-207v.

Ms 712 Livre du chapitre de l’église métropolitaine Saint-Etienne. Fol. 76 : tableau des chanoines officiant à Saint-Étienne, en 1289, classés en trois ordres : ordre des prêtres (5) ; ordre des diacres (3) ; ordre des sous-diacres

Et aussi en ligne sur Gallica :

Notre-Dame de Paris par Victor Hugo ; illustré par Brion (éd. 1865)

Retour vers la page « A la loupe »

Retour vers la page d'accueil de Mémoire vive